Focusing on the influential ideas of a key media theorist, this collection of essays delves into Marshall McLuhan's work through a transatlantic lens. It combines practical case studies with in-depth theoretical discussions, offering a comprehensive exploration of his contributions to media theory and their implications across different contexts.

Angela Krewani Knihy

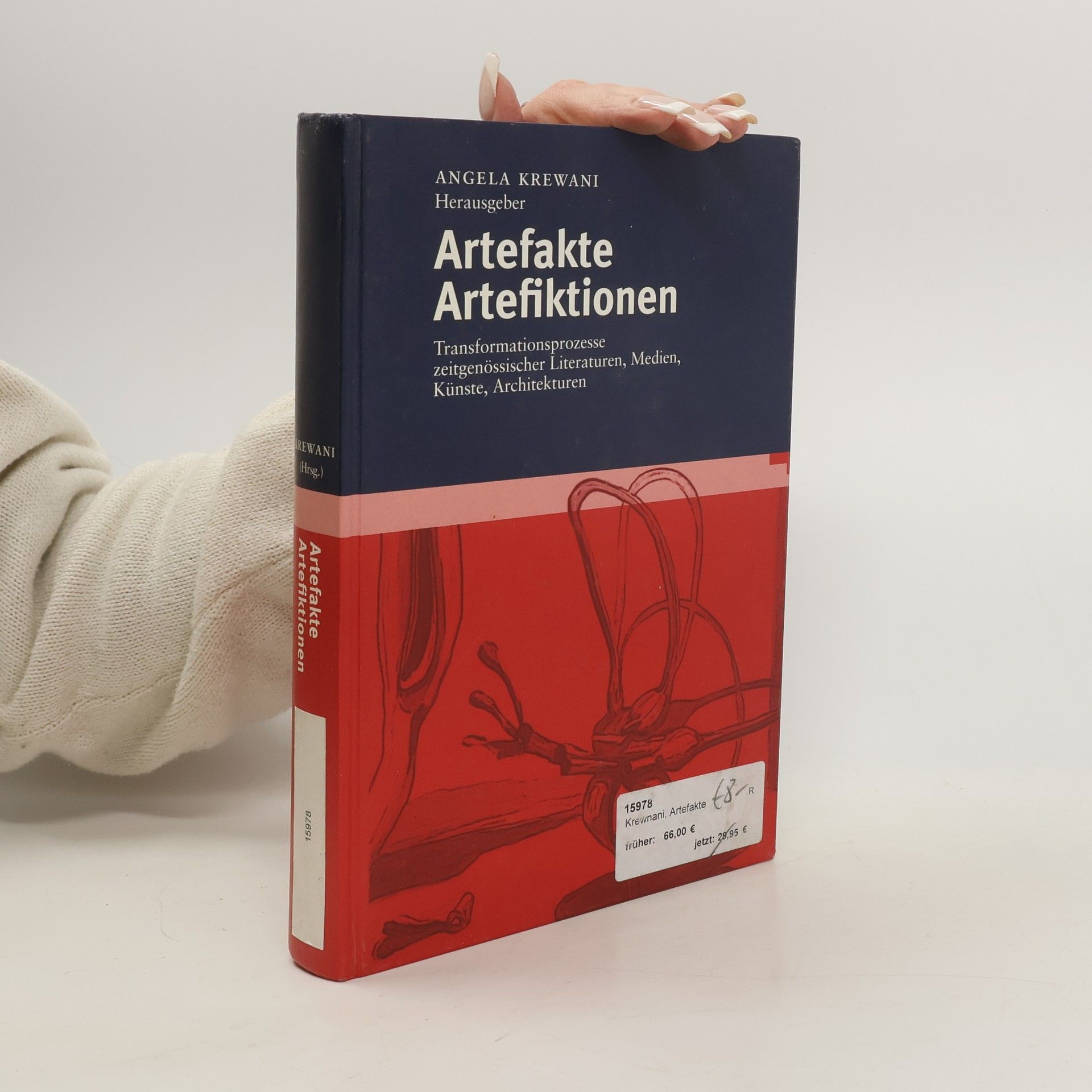

Krewani, Angela [Hrsg.]. Artefacts, artefictions. crossovers between contemporary literatures, media, arts and architectures = Artefakte, Artefiktionen ; for Christian W. Thomsen on the occasion of his 60th birthday. Articles in english and german. Heidelberg, Winter, 2000. 8°. 441 Seiten. Illustriert. Hardcover / Gebundene Ausgabe. Sehr guter, neuwertiger Zustand. KEIN Besitzvermerk. KEINE Anstreichungen. KEIN Mängelexemplar. [Reihe Siegen ; Bd. 143 : Anglistische Abteilung] Monica Rokicki - Triptychae Libertatem / Peter Gendolla - Ungebundene Gewalt - Mansons Familie und die Kinder von Littleton / Robert Weimann - Theater in Text / Performance and the Uses of Representation / K. Ludwig Pfeiffer - Il castrato Farinelli and the Medical-Aesthetic Complex / Kurt Otten - James Joyce and the Rise of Early Modernism in English Literature / Ralf Schnell - Beuys and Joyce / Eberhard Zeidler - The Neglected Art of the City / Sabine Fabo - Born to be wired - Anmerkungen zur Sichtbarkeit von Netzwerken / Rolf Grossmann - Reality TV and Reality Computing - Von der wundersamen Vermehrung der Realitaet / etc. etc.