Trüffel und Eichbaum & Rüde und Wölfin

Zwei altenglische Rätsel des angelsächsischen Exeterbuches und ihre Lösungen

- 210 stránek

- 8 hodin čtení

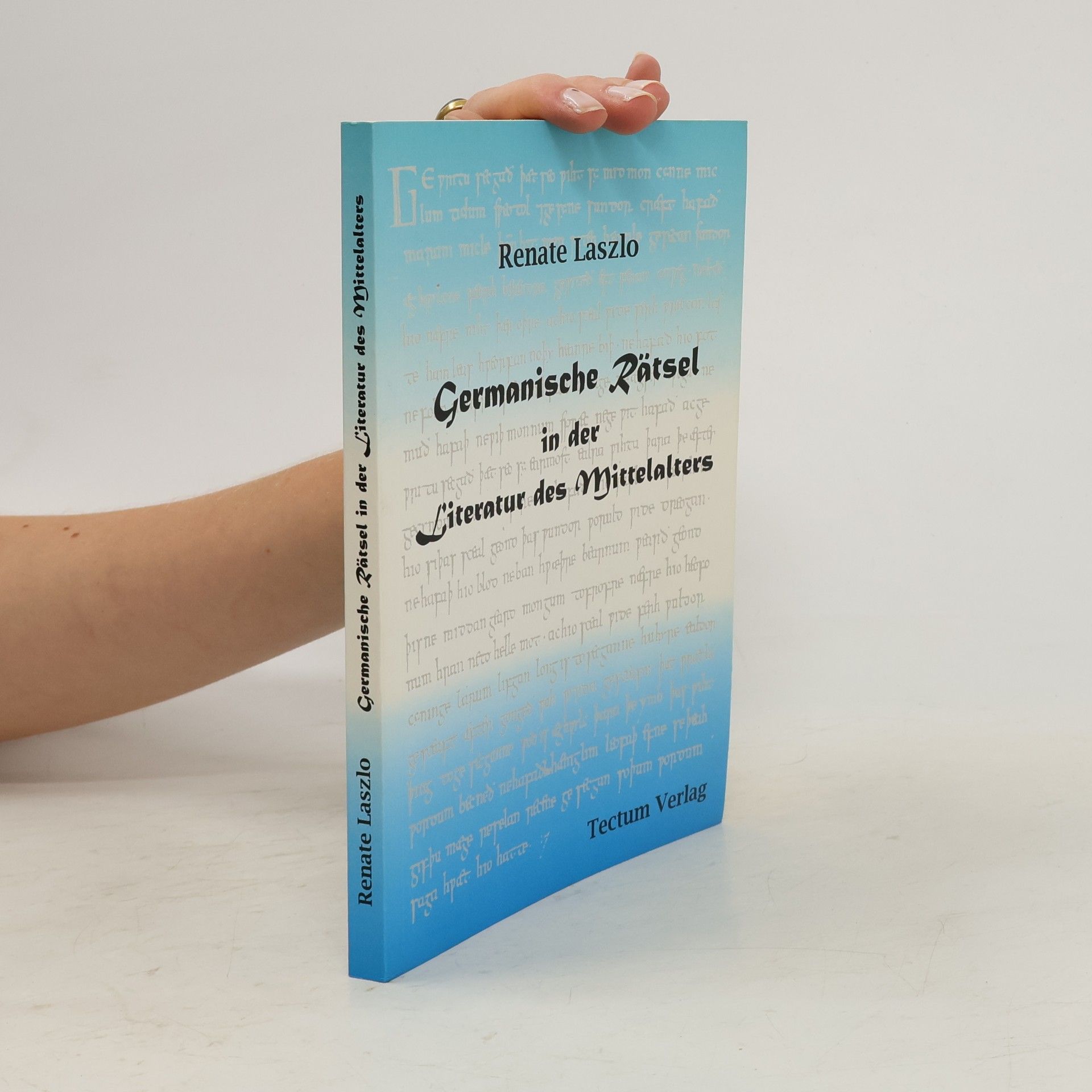

Die Untersuchung beleuchtet die Tradition der germanischen Rätsel und analysiert ausgewählte altenglische Rätseldichtungen des siebten Jahrhunderts. Sie zeigt, dass mittelalterliche deutsche Rätsel mit diesen altenglischen Exemplaren eine gemeinsame Quelle teilen, exemplifiziert durch das Weinfassrätsel im Codex Vercellensis. Zudem wird eine Verbindung zu antiken lateinischen Rätseln hergestellt, die bereits im dritten Jahrhundert nach Christus dokumentiert sind, und widerlegt die Annahme, dass diese lateinischen Rätsel die Quelle der alt-germanischen Rätseldichtung sind.