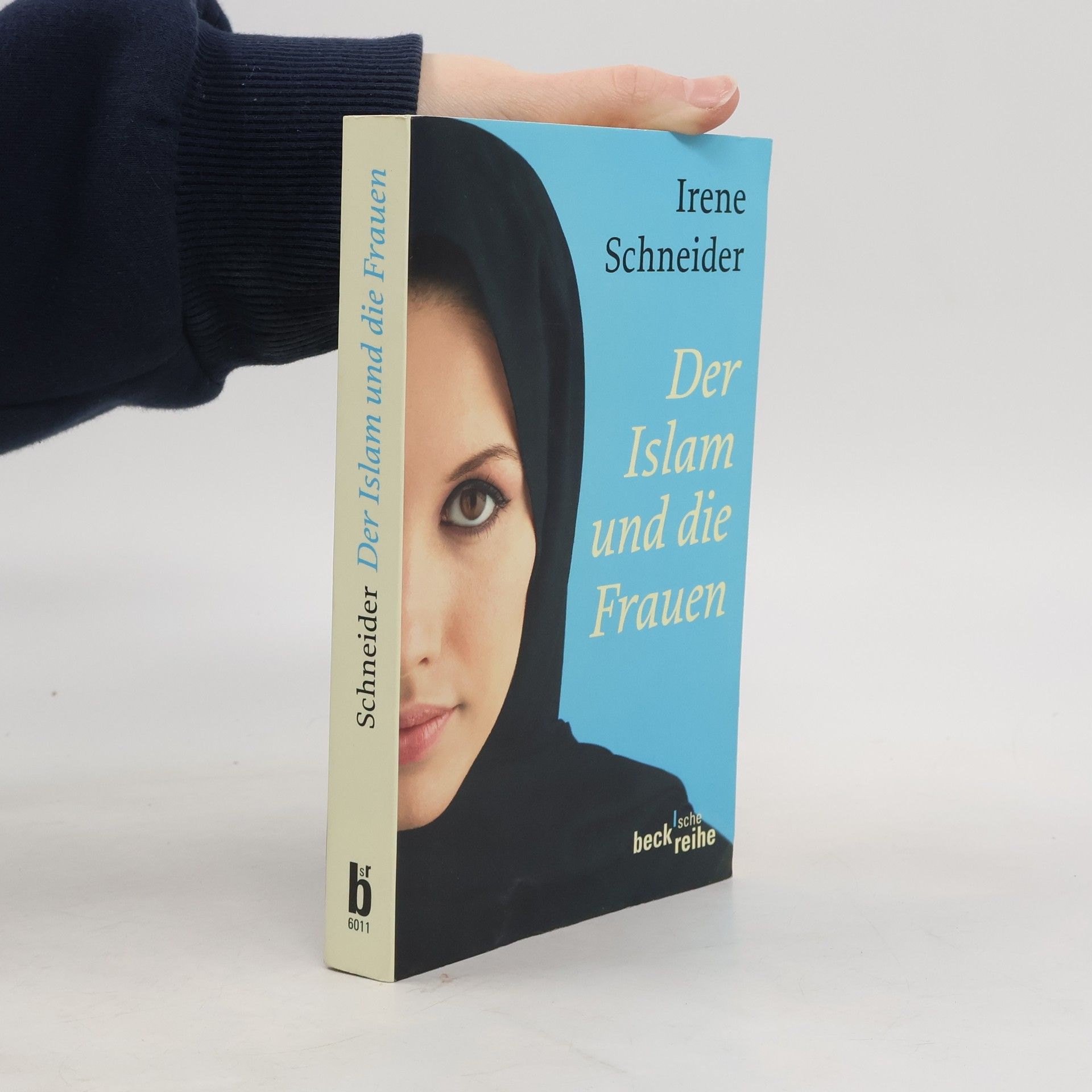

Der Islam und die Frauen

- 288 stránek

- 11 hodin čtení

Die Diskussion um den Islam entzündet sich immer wieder an der Lage der Frauen. Irene Schneider erklärt in ihrem eindrucksvollen Überblick, was die Korangelehrten über Rechte und Pflichten von Frauen sagen und warum die Frauen Mohammeds jungen Musliminnen gerade heute als Vorbilder angepriesen werden. Sie vermittelt einen lebendigen Einblick in die unterschiedlichen Lebenswelten von Frauen in der islamischen Geschichte und zeigt, welche Chancen Musliminnen heute haben, ihre privaten und öffentlichen Rollen selbstbewusst zu gestalten, sei es auf „westliche“ oder auf „islamische“ Weise. Zur Sprache kommt nicht zuletzt auch der Islam in Deutschland und die Suche von Frauen nach einem im Westen lebbaren Islam.