Von analogen und digitalen Zugängen zur Kunst

Festschrift für Hubertus Kohle zum 60. Geburtstag

Festschrift für Hubertus Kohle zum 60. Geburtstag

Europas Blick auf die Religionen der Welt changierte in der Frühen Neuzeit zwischen Anziehung und Abstoßung, zwischen Furcht vor dem Unbekannten und gleichzeitiger Faszination. Neben die Konflikte um die verschiedenen innereuropäischen Glaubensrichtungen trat verstärkt seit dem 16. Jahrhundert die Auseinandersetzung mit fremden Religionen: Diese waren nicht nur in Asien, Afrika und Amerika zu finden, sondern auch in der Vergangenheit der Alten Welt. Die Erweiterung des europäischen Blicks in geographischer wie chronologischer Hinsicht führte zugleich zu einem vertieften Bewusstsein von der Identität der eigenen Kultur und ihren historischen Bedingungen. Bei der Formierung dieser Vorstellungen spielten neben Texten von Anfang an auch Bilder, zumeist Buchillustrationen, eine zentrale Rolle. Der vorliegende Band präsentiert die wirkmächtigsten druckgraphischen Bildprägungen, die wichtigsten Texte und Überlieferungstraditionen zu den paganen Glaubensvorstellungen, Göttern und Kulten vor dem Hintergrund der religiösen, historisch-antiquarischen und ethnographischen Interessen der Frühen Neuzeit und beleuchtet die Funktionen der Bilder und Texte zu den fremden Religionen für einen Kulturvergleich zwischen Wissenschaft, Fiktion und Polemik.

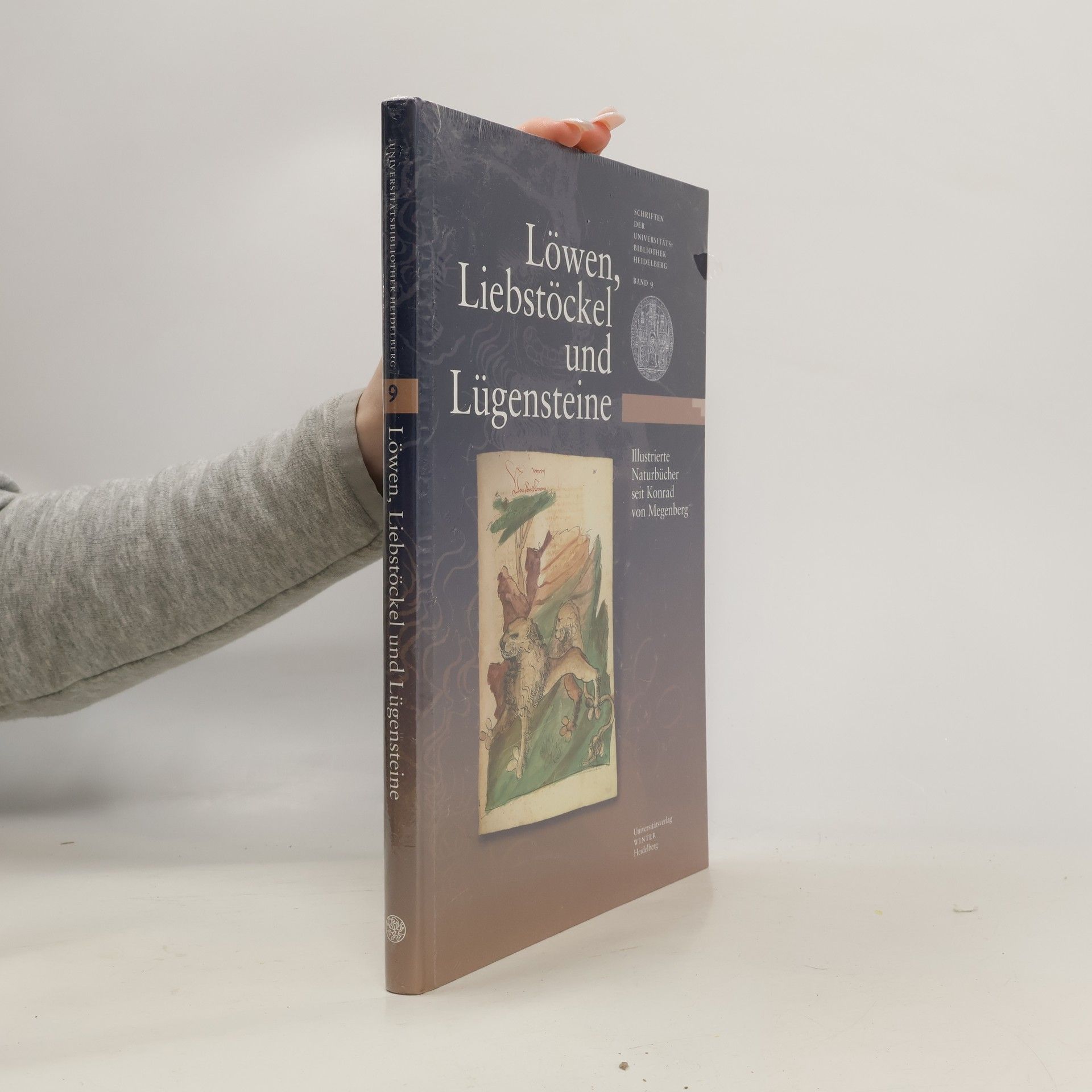

Illustrierte Naturbucher Seit Konrad Von Megenberg (Schriften Der Universitatsbibliothek Heidelberg)

Die Gemälde: Spätmittelalter – Anfang 20. Jhd.