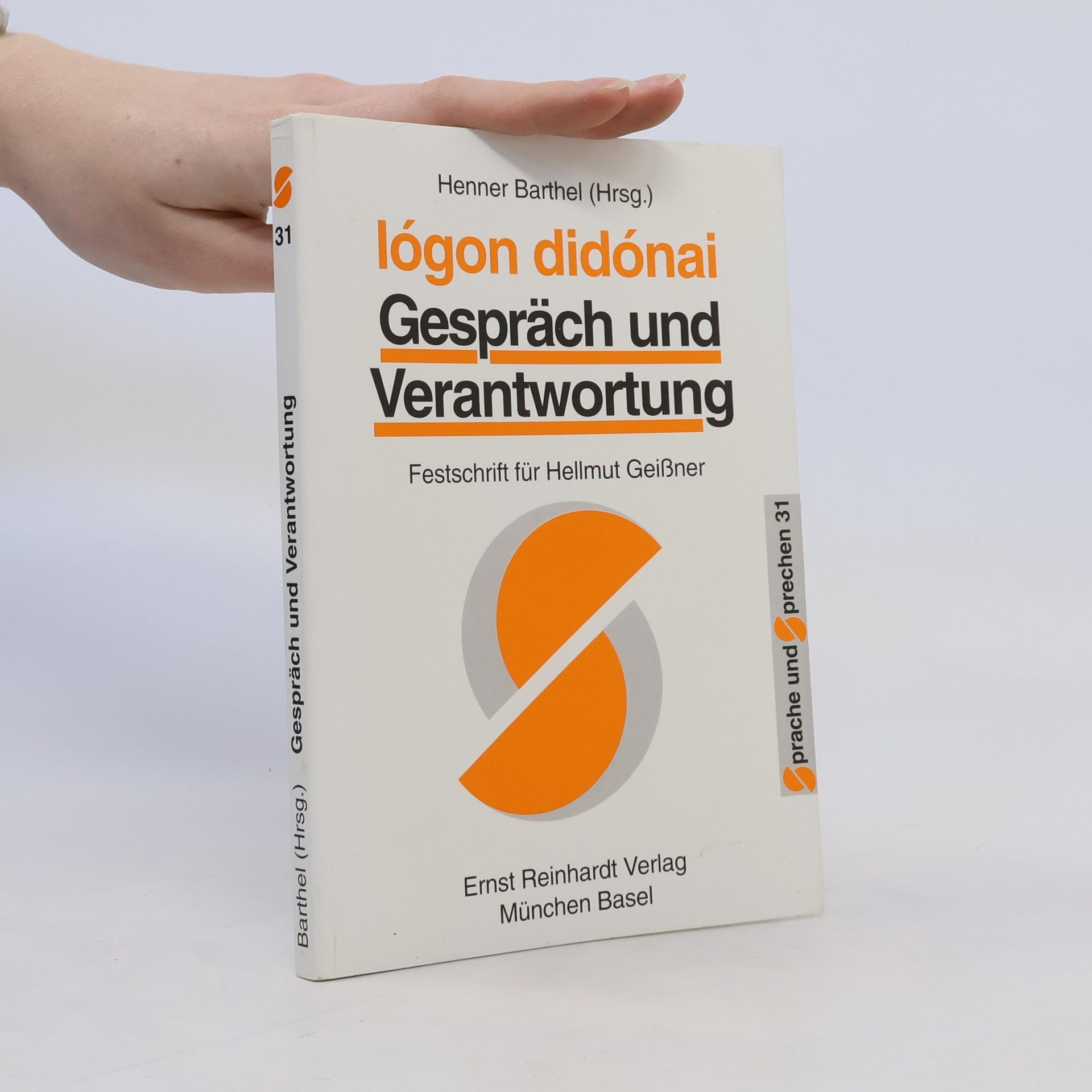

Henner Barthel Knihy

Welchen wissenschaftstheoretischen Positionen fühlt sich eine moderne Sprechwissenschaft verpflichtet? Was folgt daraus für die Erforschung ihres Gegenstands, der (mündlichen) Kommunikation? Welche sind die Konsequenzen für deren Anwendung in der Sprecherziehung? Der vorliegende Band versammelt Aufsätze, die sich wissenschaftstheoretisch mit den Veränderungen der mündlichen Kommunikation und mit Fragen an die Zukunft des Faches Sprechwissenschaft auseinandersetzen. Der Bogen spannt sich dabei von einer Hermeneutik des Gesprochenen über einzelne Forschungs- und Lehrgebiete (empirische Gesprächsforschung, Kommunikationspädagogik und Klinische Sprechwissenschaft) bis hin zu Fragen der Anwendung in der Sprecherziehung (z. B. in den Bereichen Schauspiel oder Deutsch als Fremdsprache).