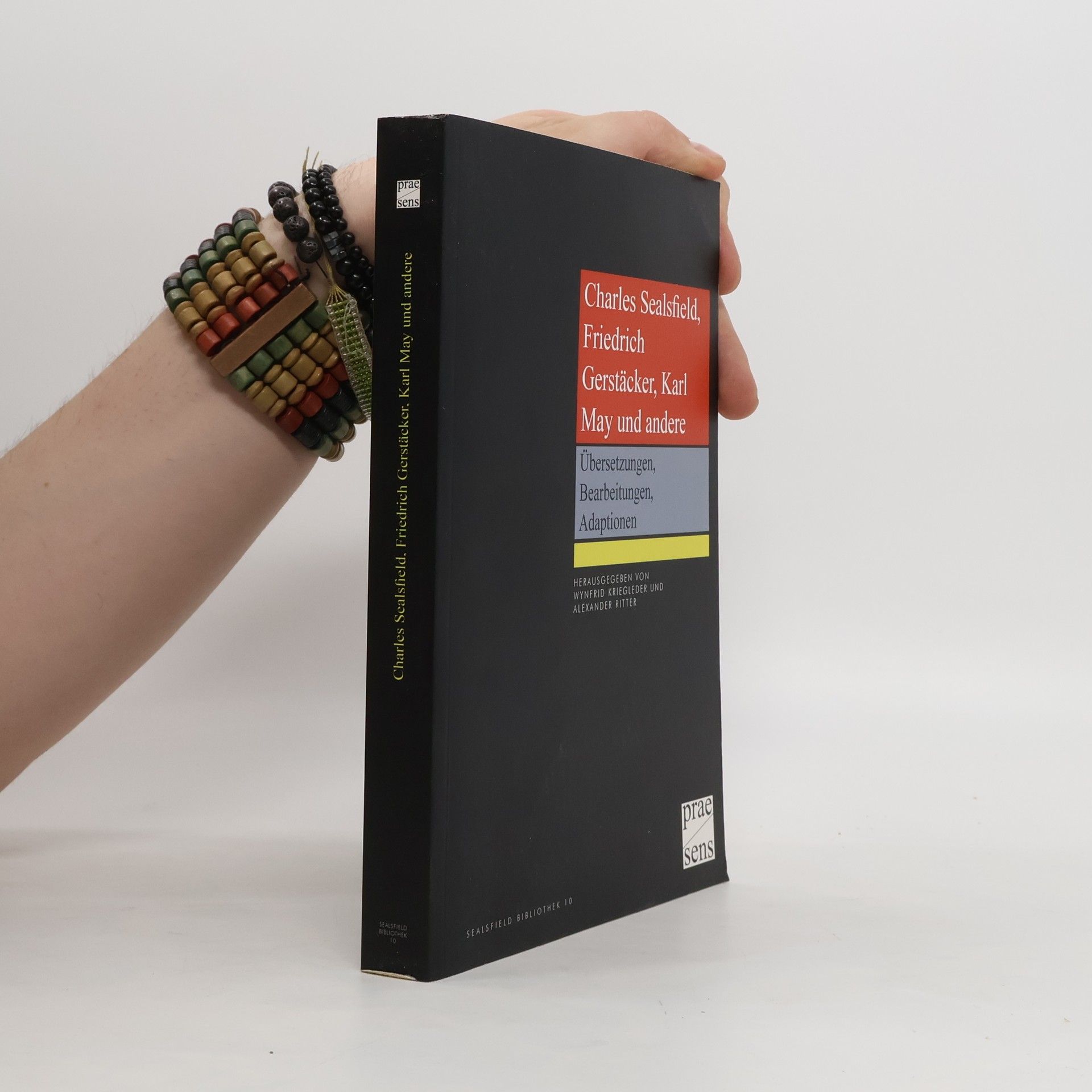

Charles Sealsfield in Europa und den USA

- 224 stránek

- 8 hodin čtení

Übersetzungen, Bearbeitungen, Adaptionen

Der vorliegende Band dokumentiert die Ergebnisse einer Tagung, die am 26. und 27. September 2014 unter dem Titel „Charles Sealsfields Nordamerika im 21. Jahrhundert. Neue Fragen, neue Antworten / Charles Sealsfield’s North America in the 21st Century. Unresolved Questions, New Answers“ im Geburtshaus Charles Sealsfields in Poppitz bei Znaim stattfand. Die Beiträge beschäftigen sich mit Fragen zu politischen, sozialpsychologischen und rezeptionsgeschichtlichen Sachverhalten von Autorsbiographie und Amerikaromanen. Darüber hinaus präsentiert der Band neuere Forschungsergebnisse zur Vita Charles Sealsfields, die auf der Auswertung bisher unbekannter oder wenig beachteter Quellen beruhen.

- Wer war Oswald von Wolkenstein?- Worum geht es im Mann ohne Eigenschaften?- Welche Autorinnen schrieben nach 1945?- Wer hat(te) Angst vor Thomas Bernhard?- Warum hat Elfriede Jelinek den Nobelpreis zu Recht bekommen? Informativ, kenntnisreich und unterhaltsam führt Wynfrid Kriegleder durch die Literaturgeschichte Österreichs von den Anfängen bis in die Gegenwart – alles Wissenswerte in einem Band!

Der große Erfolg der erten Auflage der Geschichte der Literatur in Österreich von den Anfängen bis zur Gegenwart ermöglicht diese verbesserte Neuauflage. Unter „Österreich“ wird das Territorium der heutigen Republik verstanden – es wird also beschrieben, was sich in dieser Region literarisch abgespielt hat, welche Autoren hier aktiv waren, wie der literarische Betrieb aussah, welche Institutionen (von den Klöstern im Mittelalter über die Verlage und Zeitschriften der Neuzeit bis zum Film und Fernsehen) an diesem Betrieb mitwirkten. Die wichtigsten Autoren und ihre Texte werden kurz vorgestellt. Das Buch richtet sich an Germanisten und Germanistinnen des In- und Auslandes, die neben der traditionellen deutschlandzentrierten Literaturgeschichtschreibung eine alternative Perspektive kennenlernen möchten, an Menschen, die österreichische Literatur unterrichten, an Studierende der „Austrian Studies“ und an alle kulturgeschichtlich Interessierten.