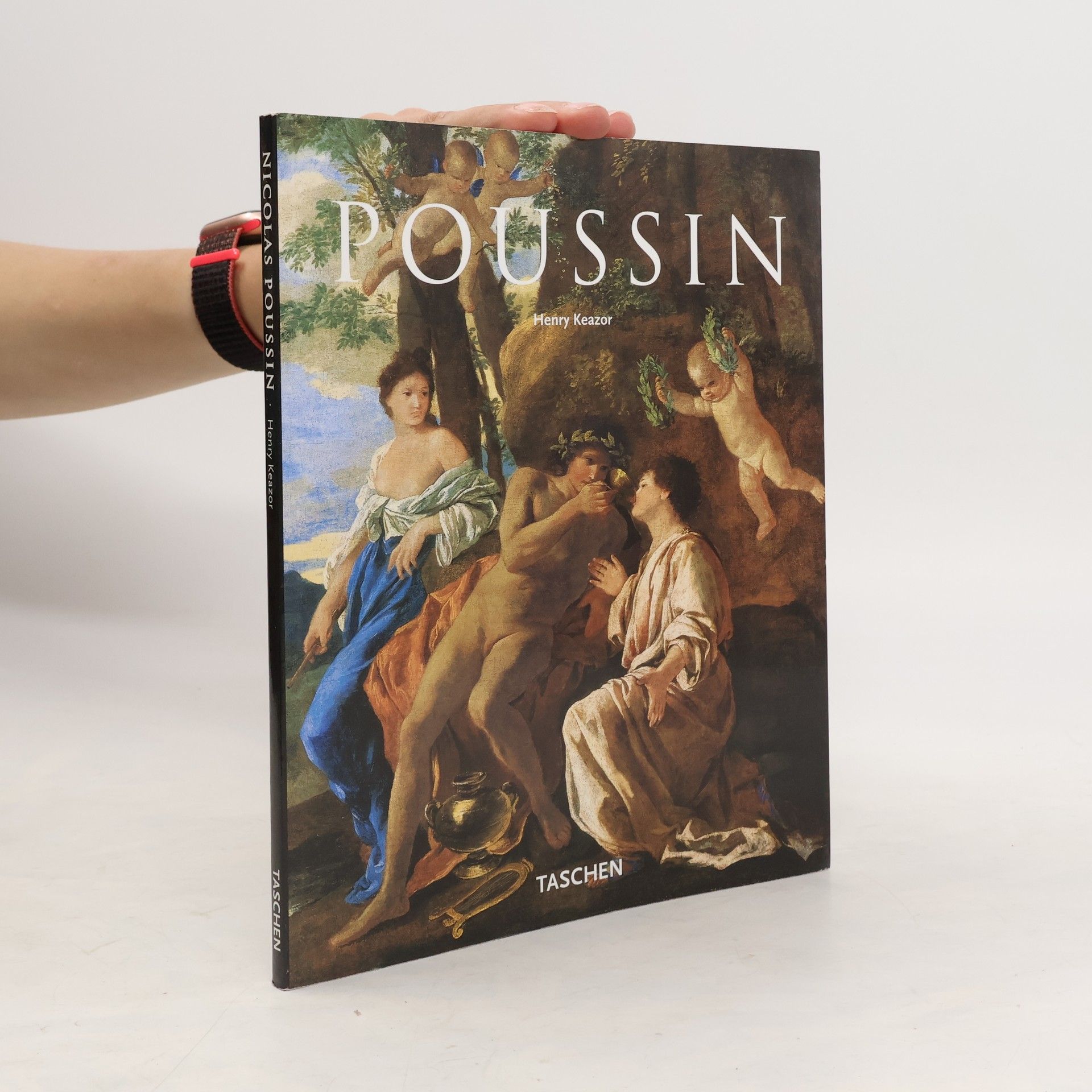

Poussin

- 96 stránek

- 4 hodiny čtení

The classicist French painter Nicolas Poussin (1594-1665) spent most of his working life in Rome turning out works that fused the best features of Renaissance painting with influences of antiquity. Poussin was highly prolific and was considered by his contemporaries to be the greatest living painter, a man whose work embodied the ideal of French classical art. Poussin himself stressed logic and clarity in his work, formulating doctrines with the aim of intellectualizing art; in the latter, he succeeded in leaving an influence in art that lasted centuries. About the Each book in TASCHEN’s Basic Art series