Liebe, Politik und Alltag in mittelalterlichen Frauenklöstern Frauen, die im Mittelalter im Kloster lebten, waren keineswegs »unerhört« im Sinne von wirkungslos, im Gegenteil. Ihre Gemeinschaften waren oftmals mächtige Institutionen, und sie sahen sich selbst in einer höchst einflussreichen Position, da sie durch ihre Lebensform wie niemand sonst das Ohr des »höchsten Königs« hatten. Dass Gott sie erhörte, war auch die Überzeugung der mittelalterlichen Gesellschaft und verlieh den geistlichen Frauen einen besonderen Status, der sich nicht nur politisch, wirtschaftlich und kulturell manifestierte, sondern es ihnen auch erlaubte, unerhört wirksam zu werden. Warum wissen wir heute so wenig über das Leben im mittelalterlichen Frauenkloster? Weil die Forschung bislang fast ausschließlich auf männliche Autoren zurückgreifen konnte. In »Unerhörte Frauen« aber kommen die Nonnen erstmals selbst zu Wort: Aus ihren Tagebüchern und Briefen erfahren wir, wie die Frauen dachten, glaubten und liebten. Henrike Lähnemann und Eva Schlotheuber geben einen faszinierenden Einblick in das Leben in Klausur - damals wie heute eine Option für Frauen, die Unerhörtes leisten.

Henrike Lähnemann Knihy

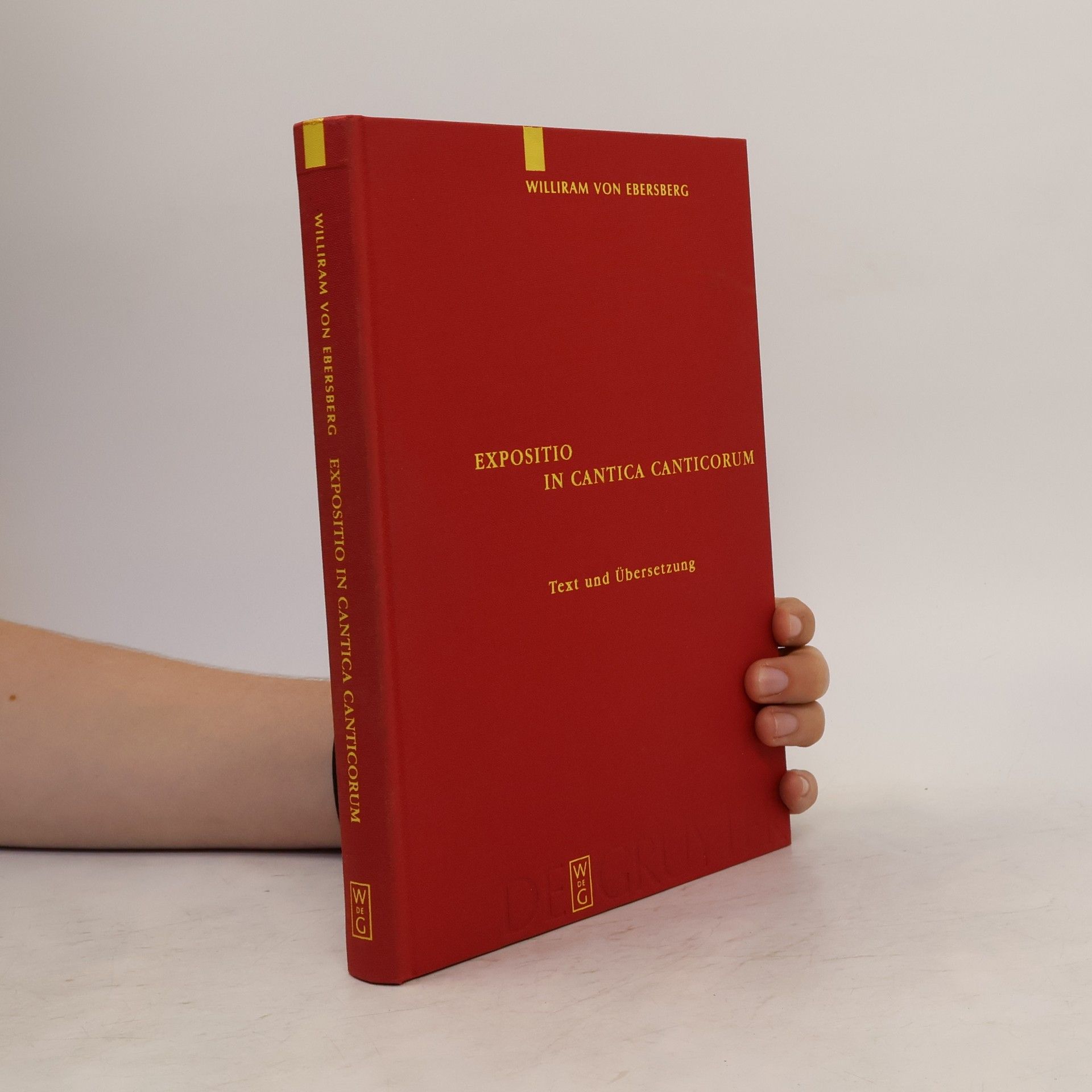

Die um 1060 entstandene 'Expositio' ist eine der wirkmächtigsten Hoheliederklärungen des deutschen Mittelalters in lateinischen Versen und althochdeutscher Prosa. Besonderes Interesse fand sie bisher als frühes Denkmal deutscher Schriftsprache, was sich in vorausgegangenen Editionen widerspiegelt, die entweder das durchdachte Layout des Textes auflösen oder eine handschriftliche Überlieferung detailliert abbilden. Diese Ausgabe möchte die 'Expositio' für ein breiteres Lesepublikum mit literatur- und geistesgeschichtlichen Interessen erschließen. So behält sie das dreispaltige Layout in Original und Übersetzung bei. Der Originaltext selbst wird behutsam in Orthographie und Zeichensetzung normalisert. Die Apparate bieten die wichtigsten Lesarten, den inhaltlich zugrunde liegenden Hoheliedkommentar Haimos von Auxerre ebenso wie Hinweise auf zusätzliche Quellen.