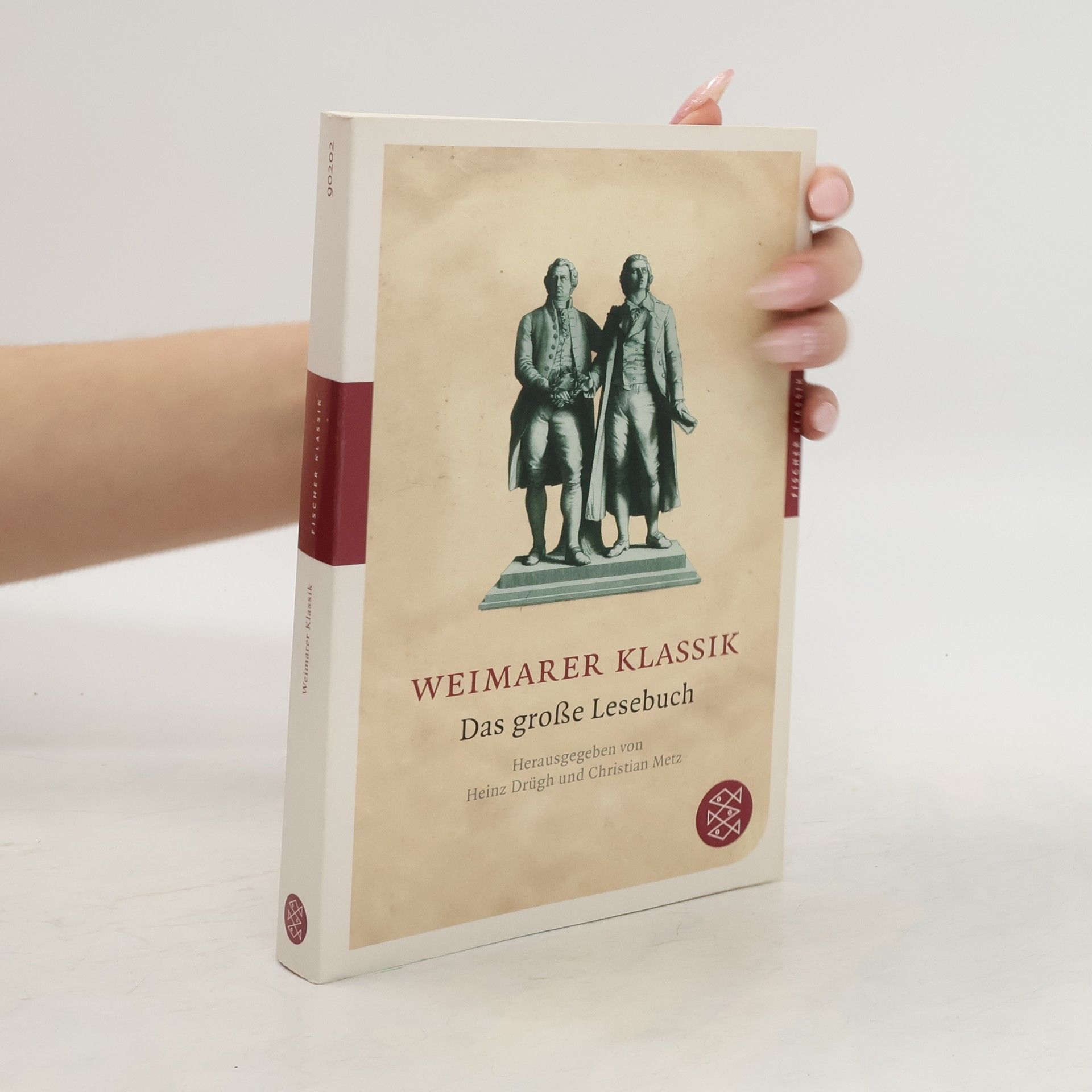

Weimarer Klassik

Das große Lesebuch

Vom ›Wallenstein‹ bis zum ›Faust‹, vom ›Zauberlehrling‹ bis zu Schillers ›Glocke‹ – keine deutsche Literaturepoche weist eine solche Dichte kanonischer Texte auf wie die Weimarer Klassik. Was bei allem Kanonischen aber aus dem Blick gerät, ist die Tatsache, dass diese Epoche auch eine »Zeit der Versuche, der Unruhe, der Hoffnungen, der großen Beteuerungen, der Betriebsamkeit« war (Robert Musil). Diese Unruhe wieder sichtbar zu machen, ist eines der zentralen Anliegen dieses großen Lesebuchs, das alle für Schule und Studium relevanten Texte enthält.