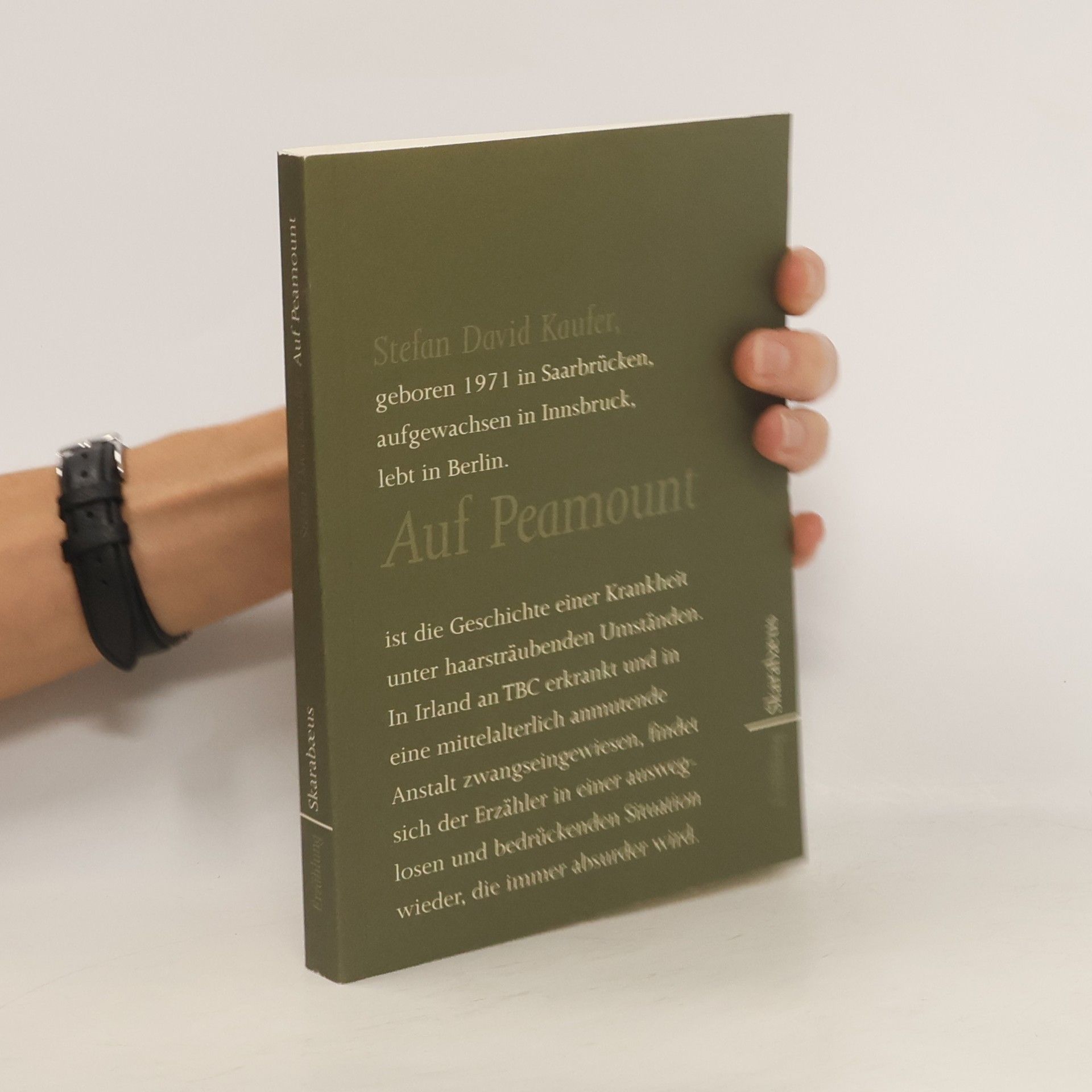

„Auf Peamount“ ist die Geschichte einer Krankheit unter haarsträubenden Umständen. In Irland an TBC erkrankt und in eine mittelalterlich anmutende Anstalt zwangseingewiesen, findet sich der Erzähler in einer bedrückenden und ausweglosen Situation wieder, die immer absurder wird.

Stefan David Kaufer Knihy