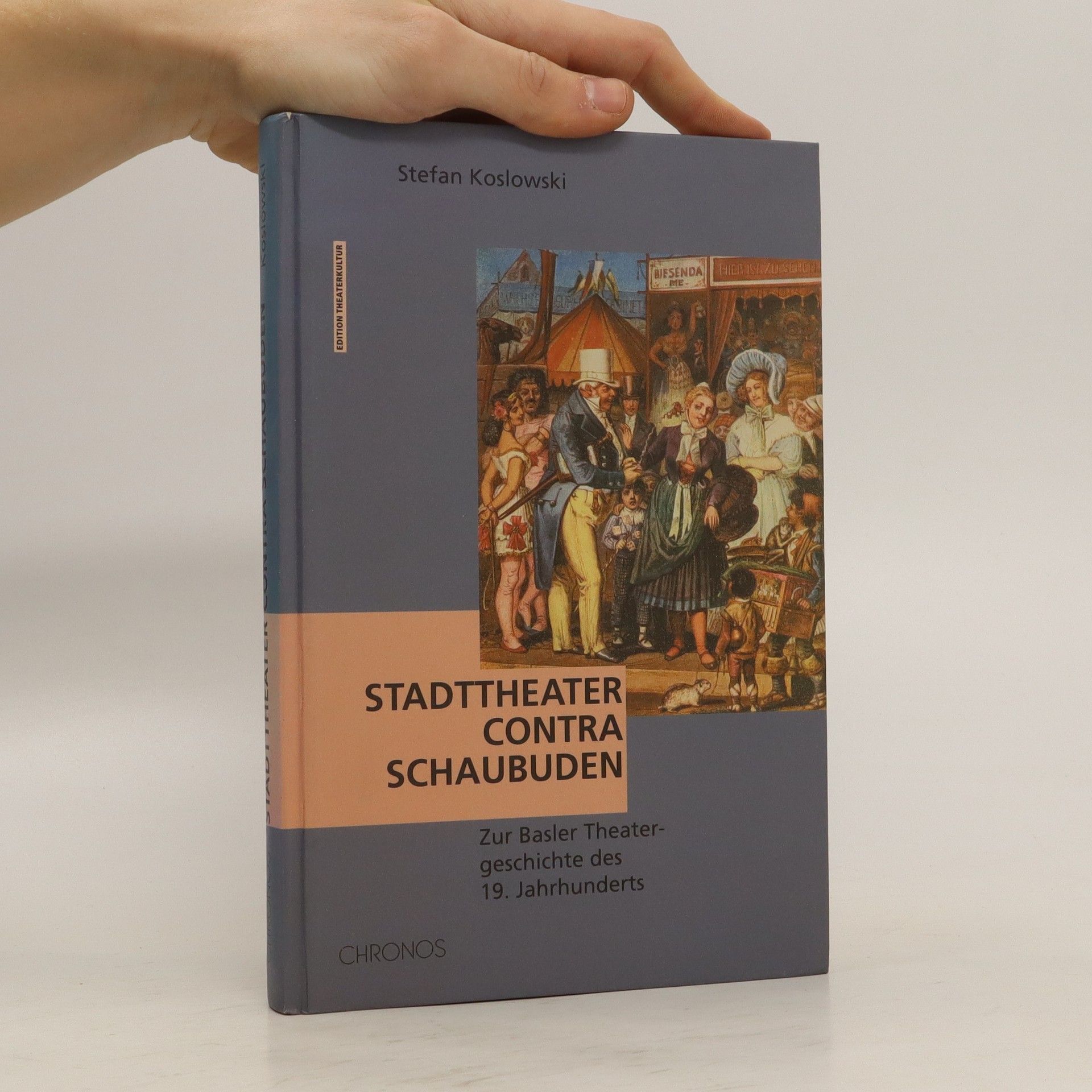

Stadttheater contra Schaubuden

Zur Basler Theatergeschichte des 19. Jahrhunderts

Die grossen Publikumserfolge der Schausteller während der Basler Herbstmesse veranlassten das Stadttheater im 19. Jahrhundert immer wieder, auf politischem Weg gegen die Jahrmarktsattraktionen vorzugehen. Dass das 1834 eröffnete Stadttheater und die Schaustellungen einander konkurrenzierten und vor allem die Zirkusgastspiele das Theater vor grösste Geldprobleme stellten, darüber waren sich Stadttheater und Regierung, Polizei, Presse und Publikum einig. Wie diese Konkurrenzbeziehung jedoch (kultur-)politisch zu behandeln sei, darüber gingen die Meinungen auseinander. In der vorliegenden Studie werden verschiedene Publikums- und Interessengruppen untersucht, deren Debatten um das Konkurrenzverhältnis einen fundamentalen Wandel in der kulturellen Wertehierarchie des 19. Jahrhunderts dokumentieren. Zahlreiche Quellen illustrieren, wie sich das Stadttheater im Verlaufe des 19. Jahrhunderts gegen seine Konkurrenten durchsetzte und zu einer kulturellen Leitinstitution mauserte. Das Buch fächert dazu ein breites Panorama bürgerlicher Theaterformen (Schaustellungen, Zirkus, städtische Festkultur, Vereinstheater, Stadttheater) auf und ermöglicht so einen tiefen Einblick in die bürgerliche Kulturpraxis.