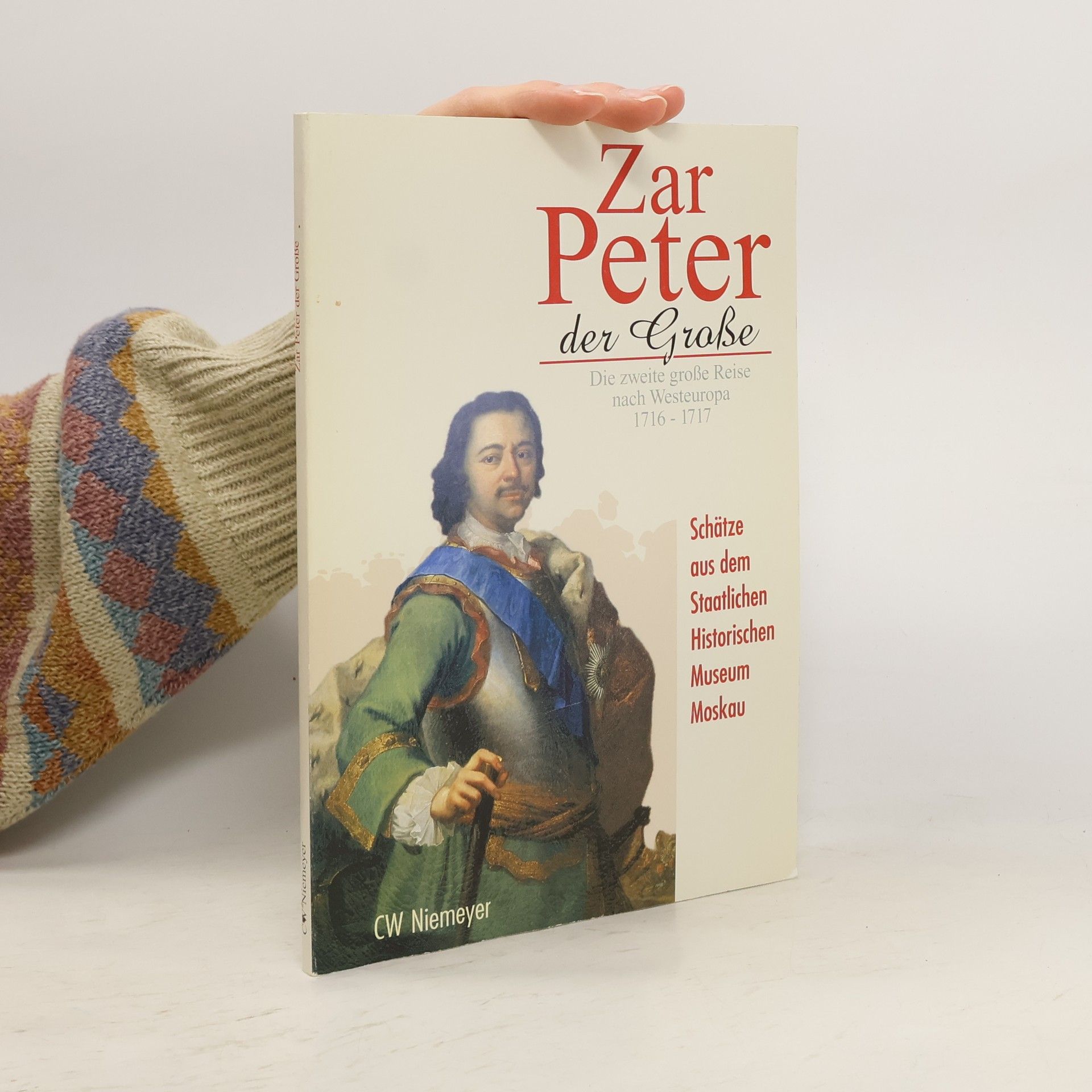

Zar Peter der Große

Die zweite große Reise nach Westeuropa 1716 - 1717 - Schätze aus dem Staatlichen Historischen Museum Moskau

- 160 stránek

- 6 hodin čtení

Am 7. Februar 1716 verläßt Zar Peter I. mit einem großen Gefolge St. Petersburg in Richtung Westen. Fast anderthalb Jahre dauert diese Reise. Es ist Peters zweite große Westeuropa-Reise nach seinem Aufenthalt in Amsterdam 1697. Damals war er ein junger, lernbegieriger Reformer, inzwischen ist er ein fester Machfaktor in der europäischenPolitik - und in Europa herrscht Krieg. Seit 1700 ringen Schweden und Russland um die Vorherrschaft im Ostseeraum. Peter will den Krieg entweder militärisch gewinnen oder durch Verhandlungen erfolgreich beenden. Krieg und Diplomatie bestimmen deshalb seine Reiseroute. Ein weiterer Anlaß für die Reise ist der schlechte Gesundheitszustand des Zaren. Seine Leibärzte haben ihm dringend empfohlen, sich einer Kur im berühmten Badeort Pyrmont zu unterziehen. Der Bericht gibt erstmalig einen kompletten Überblick über die geschichtliche Situation, die gesellschaftlichen Hintergründe und die persönlichen Umstände des Zaren während der Reise und speziell während seines Aufenthaltes in Bad Pyrmont. Das Buch diente auch als Katalog für eine gleichnamige Ausstellung in Bad Pyrmont.