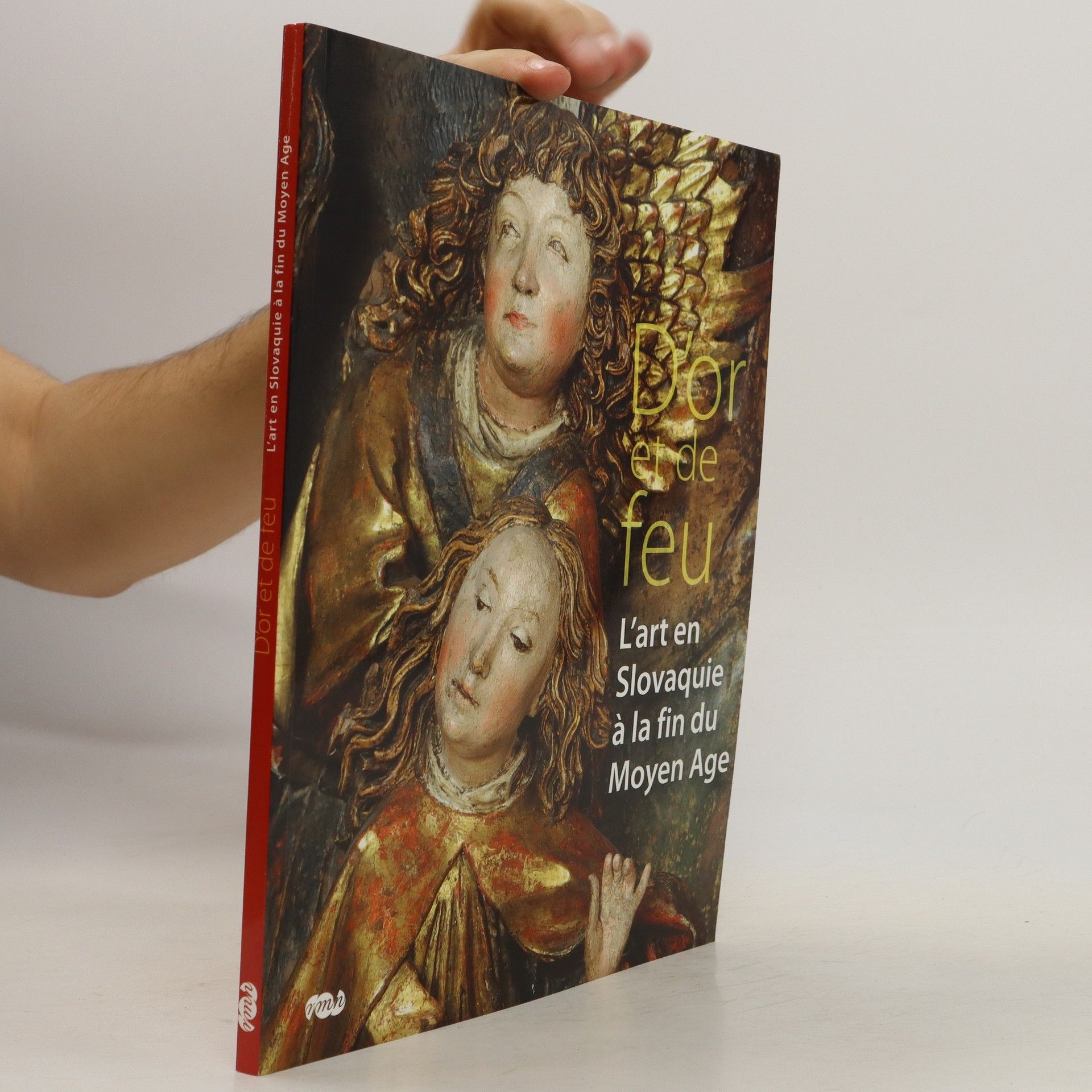

D'or et de feu : l'art en Slovaquie a la fin du Moyen Age

- 127 stránek

- 5 hodin čtení

Dans la seconde moiti du XVe sicle, la Slovaquie connat une prosprit sans pareille. Si, du point de vue stylistique, l'art de cette priode doit beaucoup aux artistes des rgions germaniques limitrophes, et notamment de Vienne, des personnalits singulires dveloppent une cration originale, heureusement parfaitement prserve de nos jours. Les dimensions des oeuvres sont frappantes, statues comme tableaux tant souvent plus grands que nature. Certains retables sont immenses. La polychromie, d'une extraordinaire conservation, fait chatoyer les pices. Tout est trait avec un art du volume et de l'espace exceptionnel. Pour autant, l'art slovaque de la fin du Moyen Age demeure mconnu. Une soixantaine d'oeuvres sont runies : sculptures mais aussi peintures, enluminures et orfvrerie.