Helene Wolf, die respektable Kaufmannsgattin, hat ein Problem. Vor wenigen Tagen, am 7. Oktober 1865, ist in Mannheim ein Mord geschehen. Eigentlich sind Kriminaluntersuchungen und Gerichtsverfahren keine Frauensache. Gerne würde sie die Suche nach dem Mörder den zuständigen Behörden überlassen. Doch es droht ein Familienskandal. Aber wie kann eine Frau, die ihren Wissensstand dürftig findet, einen Mord aufklären? Ärgerlicherweise hat sie keinen Zugang zu offiziellen Informationen und noch dazu muss sie im Interesse der Familie äußerst diskret vorgehen. Dann ist da noch die ganze Hausarbeit! Die Dienstboten müssen überwacht werden, gesellschaftliche Verpflichtungen fordern ihren Tribut, in Berlin und Leipzig entsteht die Frauenbewegung und zu allem Überdruss gibt es auch noch Krieg zwischen Preußen und den süddeutschen Staaten. Der historische Kriminalroman spielt in Mannheim, dem Odenwald und Berlin. Er begleitet die Recherchen von Helene Wolf über ein Jahr hinweg zwischen dem 11. Oktober 1865 und dem 6. September 1866.

Sylvia Schraut Knihy

Partizipation und Geschlecht

Handlungsspielräume von Frauen im 19. und 20. Jahrhundert

Seit Beginn der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert kämpfen Frauenrechtlerinnen um gleich-berechtigte Teilhabe in Bildung, Beruf, Politik sowie in zivilgesellschaftlichen und internationalen Organisationen. Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen trafen Frauen im 19. und 20. Jahrhundert an, welche Handlungsspielräume und -orte nutzten sie und welche Strategien ent-wickelten sie, um ihre Rechte zu erkämpfen? – Die versammelten Aufsätze beleuchten diese und weitere Fragen. Zudem wird die Frage gestellt, wo wir heute stehen, wie Errungenschaften gesichert und feministische Gleichstellungspolitik, der es nach wie vor bedarf, vorangetrieben werden kann.

Sozialer Wandel im Industrialisierungsprozeß. Esslingen 1800-1870

Esslinger Studien Schriftenreihe Band 9

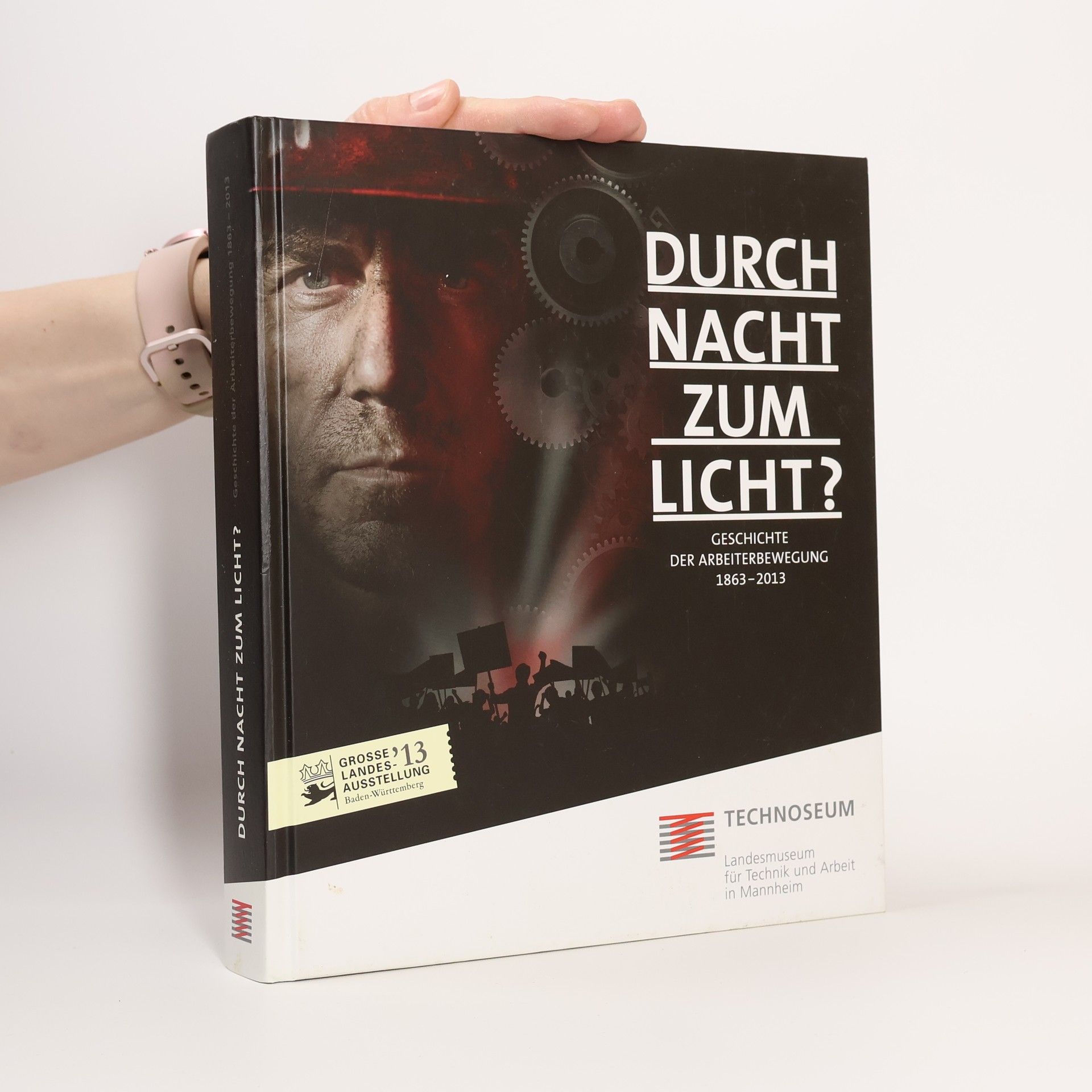

Durch Nacht zum Licht?

- 450 stránek

- 16 hodin čtení

Am 23. Mai 1863 wurden in Leipzig der "Allgemeine Deutsche Arbeiterverein" (ADAV) gegründet und der Jurist Ferdinand Lassalle zum Vorsitzenden bestellt. Damit trat die erste politische Organisation der deutschen Arbeiterbewegung auf den Plan. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums zeigt das Technoseum eine große Landesausstellung zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Im chronologischen Rundgang erfahren die Besucherinnen und Besucher, welche Erfolge und Niederlagen die Arbeiterbewegung erfuhr und wie sie sich vom "vierten Stand" in die Mitte der Gesellschaft emanzipierte. Die industrielle Revolution im Laufe des 19. Jahrhunderts und damit der Übergang von der Hand- in die Maschinenarbeit ließ die Anzahl der Fabrikarbeiter schnell steigen. 0Exhibition: Technoseum, Mannheim (2.2.-25.8.2013). 0.

Umkämpfte Erinnerungen im deutschen Südwesten

- 256 stránek

- 9 hodin čtení