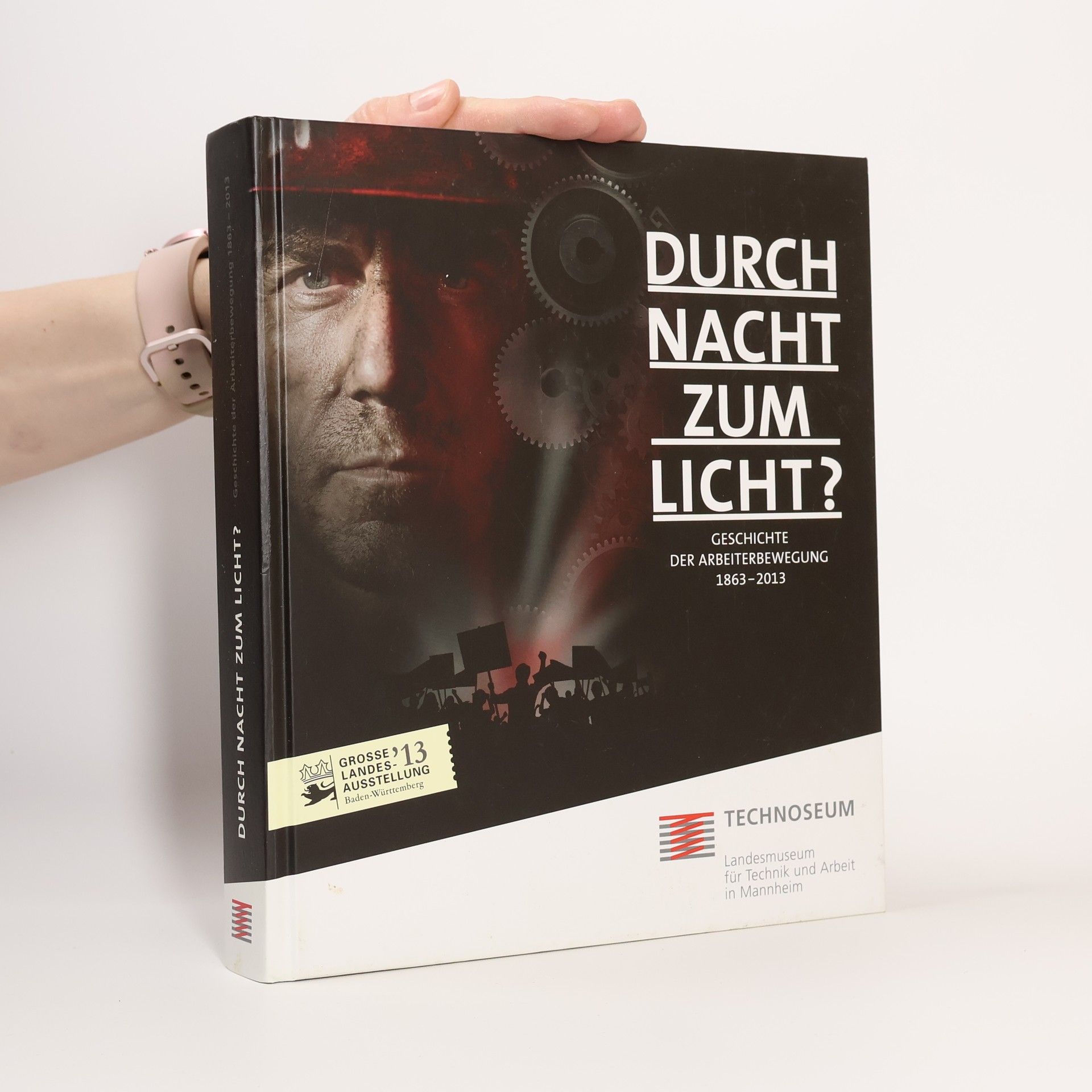

Durch Nacht zum Licht?

- 450 stránek

- 16 hodin čtení

Am 23. Mai 1863 wurden in Leipzig der "Allgemeine Deutsche Arbeiterverein" (ADAV) gegründet und der Jurist Ferdinand Lassalle zum Vorsitzenden bestellt. Damit trat die erste politische Organisation der deutschen Arbeiterbewegung auf den Plan. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums zeigt das Technoseum eine große Landesausstellung zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Im chronologischen Rundgang erfahren die Besucherinnen und Besucher, welche Erfolge und Niederlagen die Arbeiterbewegung erfuhr und wie sie sich vom "vierten Stand" in die Mitte der Gesellschaft emanzipierte. Die industrielle Revolution im Laufe des 19. Jahrhunderts und damit der Übergang von der Hand- in die Maschinenarbeit ließ die Anzahl der Fabrikarbeiter schnell steigen. 0Exhibition: Technoseum, Mannheim (2.2.-25.8.2013). 0.