In einem intensiven Gespräch erörtern der KI-Ethiker Vincent C. Müller und der Philosoph Martin Hähnel zentrale Fragen zur Künstlichen Intelligenz. Sie beleuchten, welchen Beitrag die Philosophie zur KI-Diskussion leisten kann, sowie die ethischen, rechtlichen und ökonomischen Aspekte von KI-Technologien und deren Einfluss auf das öffentliche und persönliche Leben. Die drei grundlegenden Fragen aus philosophischer Perspektive, angelehnt an Kant, lauten: Was ist Künstliche Intelligenz? Was kann sie? Und vor allem: Was soll sie? Ein Ansatz sieht KI-Systeme als digitale Entscheidungsmaschinen, die jedoch nicht für die Folgen ihrer Entscheidungen verantwortlich sind. Daher ist KI-Ethik als eine Ethik für Menschen zu verstehen, die KI entwickeln oder nutzen. Die Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz hat auch Auswirkungen auf die Philosophie selbst, insbesondere in Bezug auf ethische Fragestellungen, Entscheidungstheorie und Erkenntnistheorie. KI wird als potenziell historischer Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte betrachtet, was die Notwendigkeit einer philosophischen Auseinandersetzung mit diesen neuen und zunehmend präsenten Systemen unterstreicht. Das Interview gliedert sich in vier Themenbereiche: (1) das Verhältnis von Philosophie und Künstlicher Intelligenz, (2) ethische, rechtliche und ökonomische Aspekte, (3) Künstliche Intelligenz im Verhältnis zur Öffentlichkeit und zur Lebenswelt, und (4) abschließend stel

Martin Hähnel Knihy

1. leden 1980

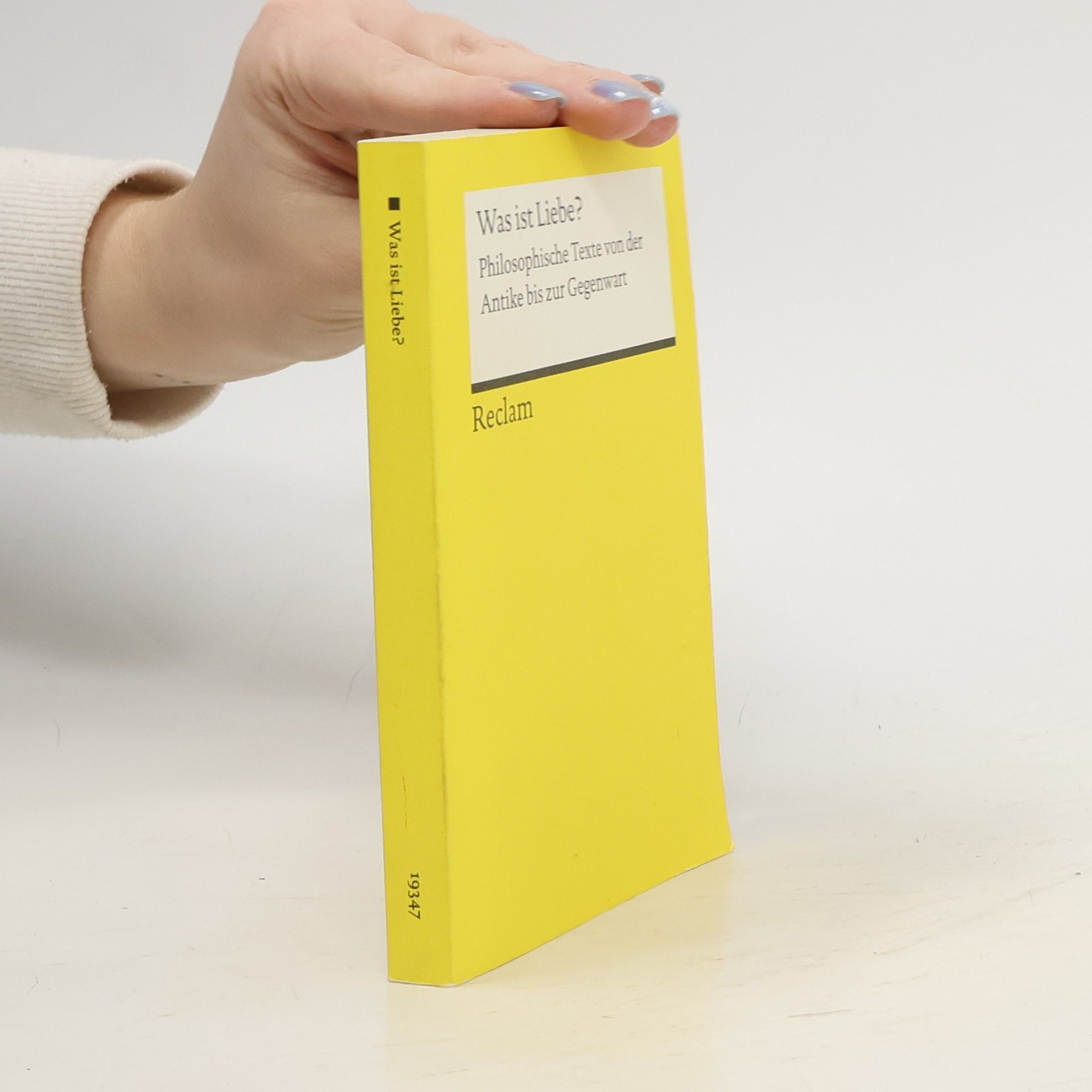

Was ist Liebe? Ist sie eine Tugend oder ein Laster? Welche Bedeutung hat sie für unser Verhältnis zu anderen Menschen, für unseren Zugang zur Welt, zu Wahrheit und Weisheit, ja sogar zu Gott? Und wie prägt die Gesellschaft, in der wir leben, die Formen, in denen sich Liebe äußert? Im philosophischen Denken – von Platon und Augustinus über Kant und Rousseau bis zu Luhmann und Foucault – spielt die Liebe bis heute eine zentrale Rolle. Dieser Band vereint die wichtigsten Texte.