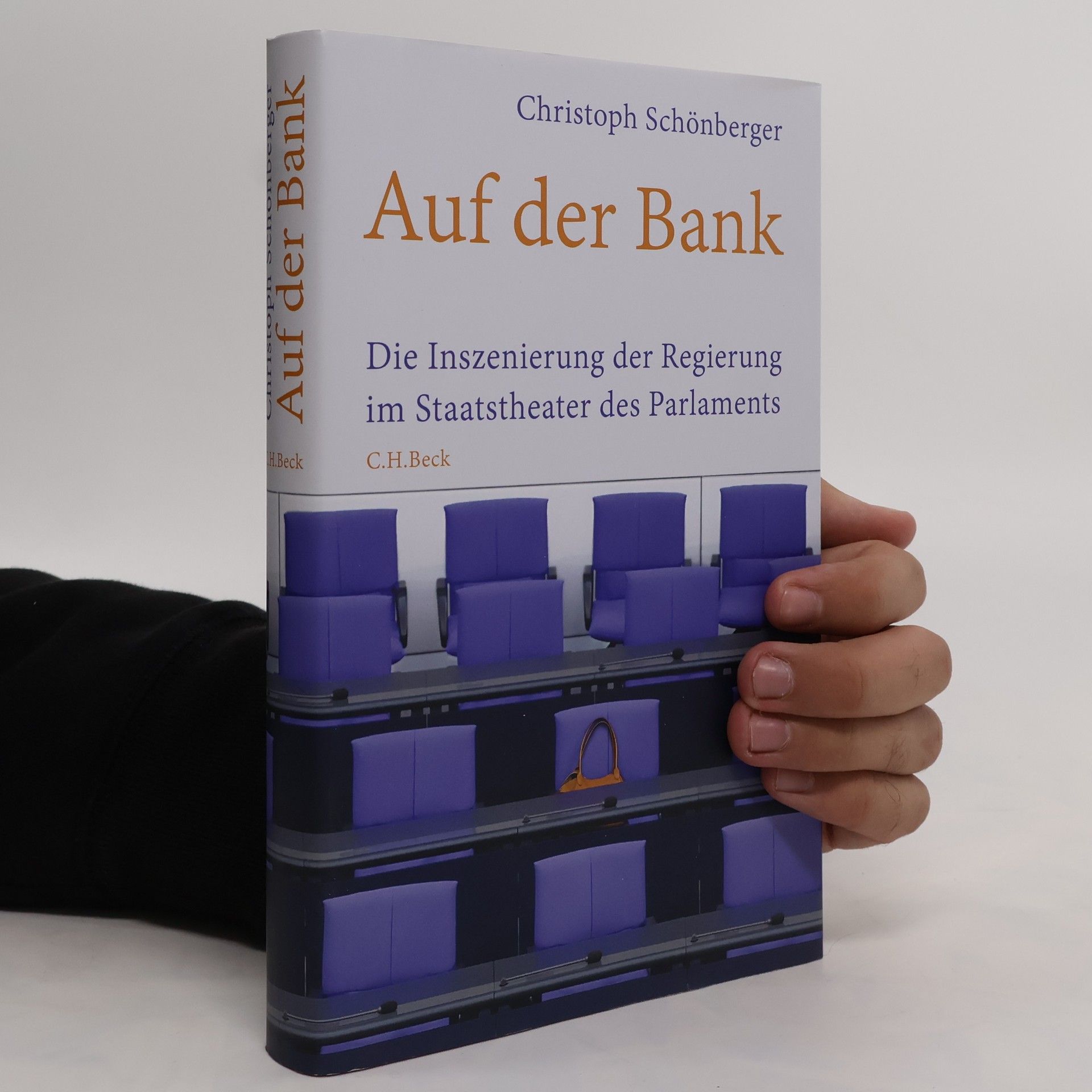

Auf der Bank

Die Inszenierung der Regierung im Staatstheater des Parlaments

Die Regierungsbank? Oft hat man sie in den Nachrichten gesehen, sie gehört zum politischen Inventar. Dennoch sollten wir uns hüten, in ihr nichts weiter als belangloses Funktionsmobiliar zu sehen. An der deutschen Regierungsbank lässt sich vielmehr ablesen, wie sehr Prägungen aus der langen Epoche der Monarchie noch hundert Jahre nach deren Untergang in unserer Demokratie nachwirken. Obwohl dort heute gewählte Politiker sitzen, haben die Regierungsplätze auf ihre Weise den früheren Thronraum beerbt und partizipieren weiter an dessen Aura einer überparteilichen Neutralität. Ihre Ansiedlung in hervorgehobener Randlage behindert bis heute den Dialog zwischen Parlamentariern und Regierungsmitgliedern: Sie gibt einer kommunikativen Gehemmtheit Ausdruck, die den Alltag der deutschen Demokratie nach wie vor belastet