Fighting for Public Services

Better Lives. A Better World

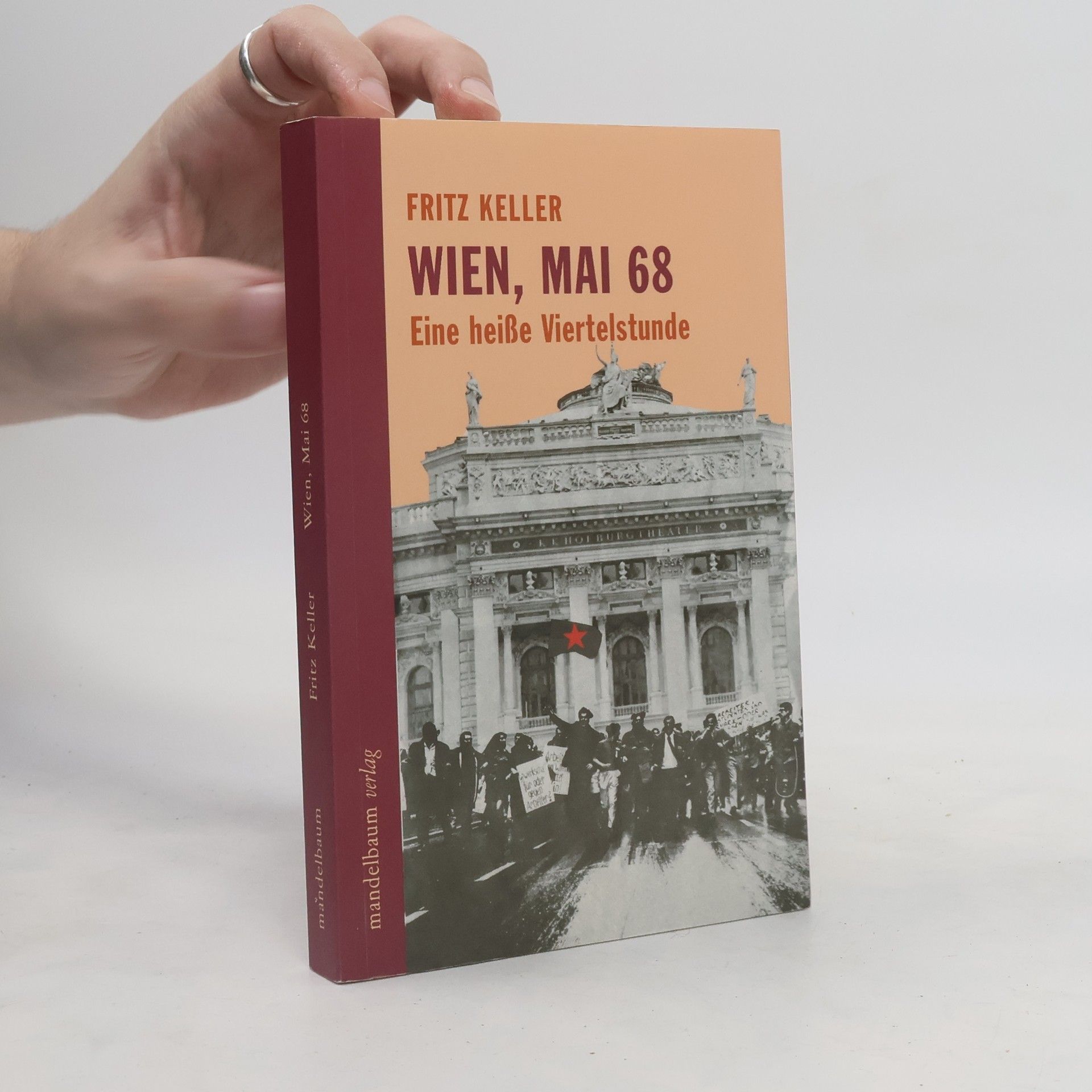

This book celebrates the centennial anniversary of Public Services International.It provides a full history of trade union history and activism across the public sector worldwide. Examing the major political events of the 20th century, the book shows what challenges they presented to the PSI and its major unions. It shows how the public sector responded to the two World Wars, the rise of fascism, the Cold war, and the independence struggles in the former colonies.It also provides a comprehensive account of the evolution of public service provision, from public health to policing, water, pensions, security and culture. It includes many examples of how the recent liberalisation and privatisation of public services has failed to secure efficiency and equity.