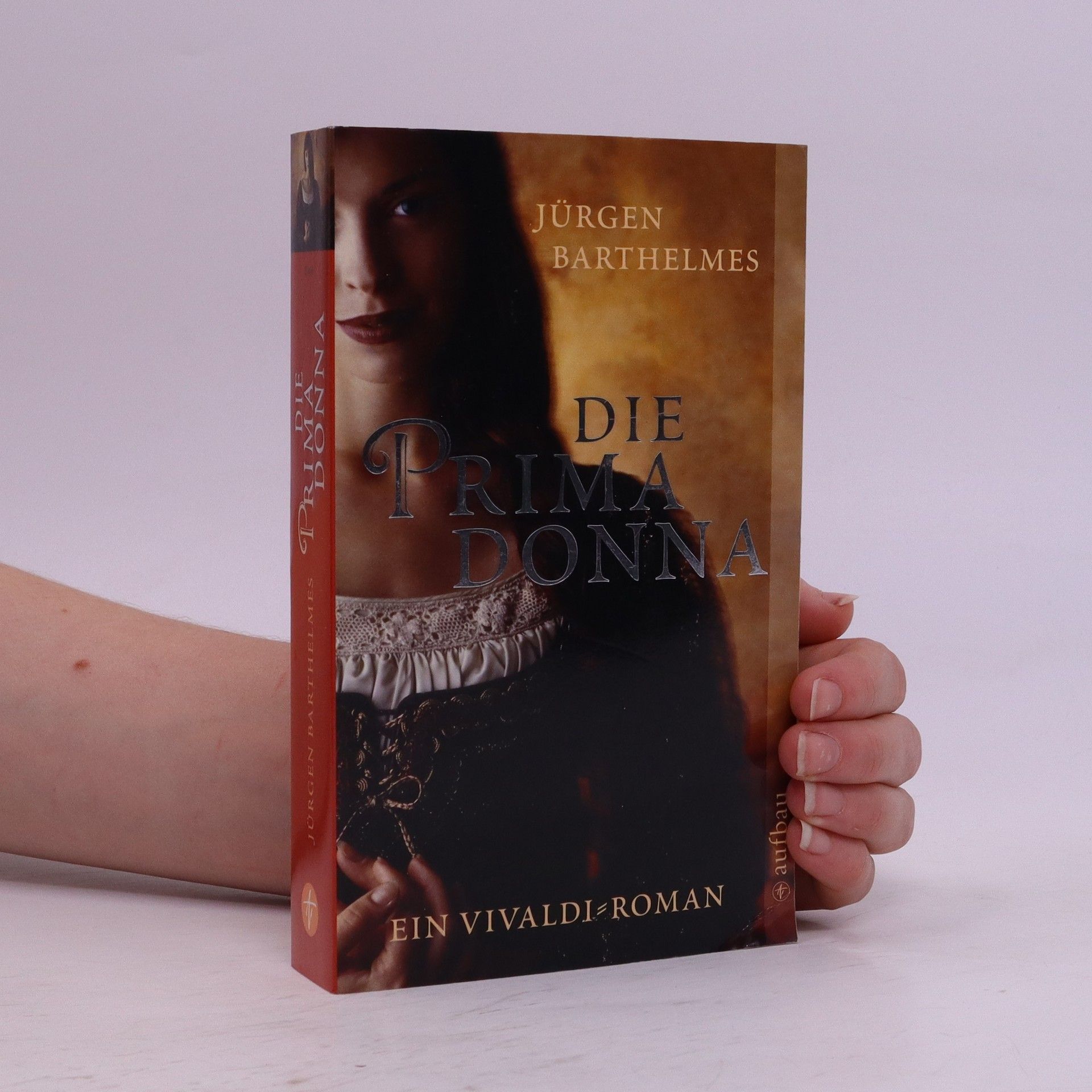

Die Primadonna

- 332 stránek

- 12 hodin čtení

Venedig im frühen 18. Jahrhundert: Die zwanzigjährige Anna ist Novizin im Kloster Santa Maria della Pietà, in dem der Priester und Komponist Antonio Vivaldi unterrichtet. Er ist der Schwarm aller Frauen im Kloster. Anna will Opernsängerin werden und zusammen mit ihrer Freundin Claudia den Kastraten den Kampf ansagen: Auf der Bühne sollen die Rollen von Frauen auch von Frauen gespielt werden. Als Vivaldi Impresario des Opernhauses Sant´Angelo wird, nimmt er Anna in sein Ensemble auf – und beide verlieben sich ineinander, ohne zu ahnen, welche Verwicklungen sie damit heraufbeschwören.