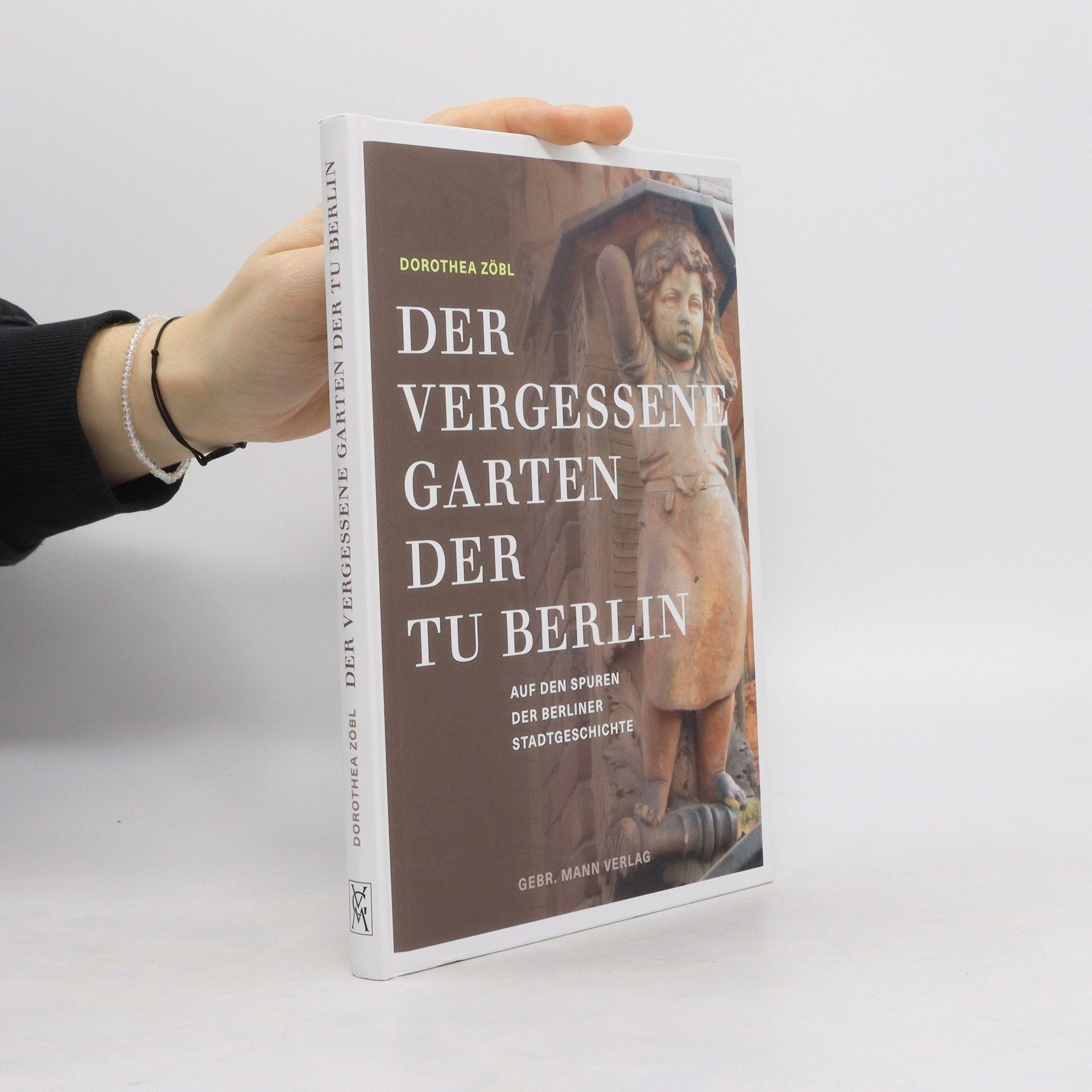

Der vergessene Garten der TU Berlin

Architekturrelikte erzählen von der Geschichte der Stadt

- 135 stránek

- 5 hodin čtení

Den Campus-Garten der TU Berlin schmücken bis heute originale Architekturteile abgerissener namhafter Bauten Alt-Berlins – etwa die Borsigsche Arkadenhalle aus der Chausseestraße, eine Säule vom Schinkel-Dom oder die Säulenpaare vom Steuerhaus des Architekten Friedrich August Stüler. Gerettet vor der vollständigen Zerstörung und um 1900 auf dem Areal der Technischen Hochschule präsentiert, dienten sie den Studierenden der Architektur als Zeichenvorlage. Heute sind sie stumme Zeugen der Berliner Stadtgeschichte. Von welchen Bauten stammen sie? Welche Bedeutung hatten sie? Stück um Stück blättert das Buch Stadt- und Universitätsgeschichte auf.