Rudolf Scholz Knihy

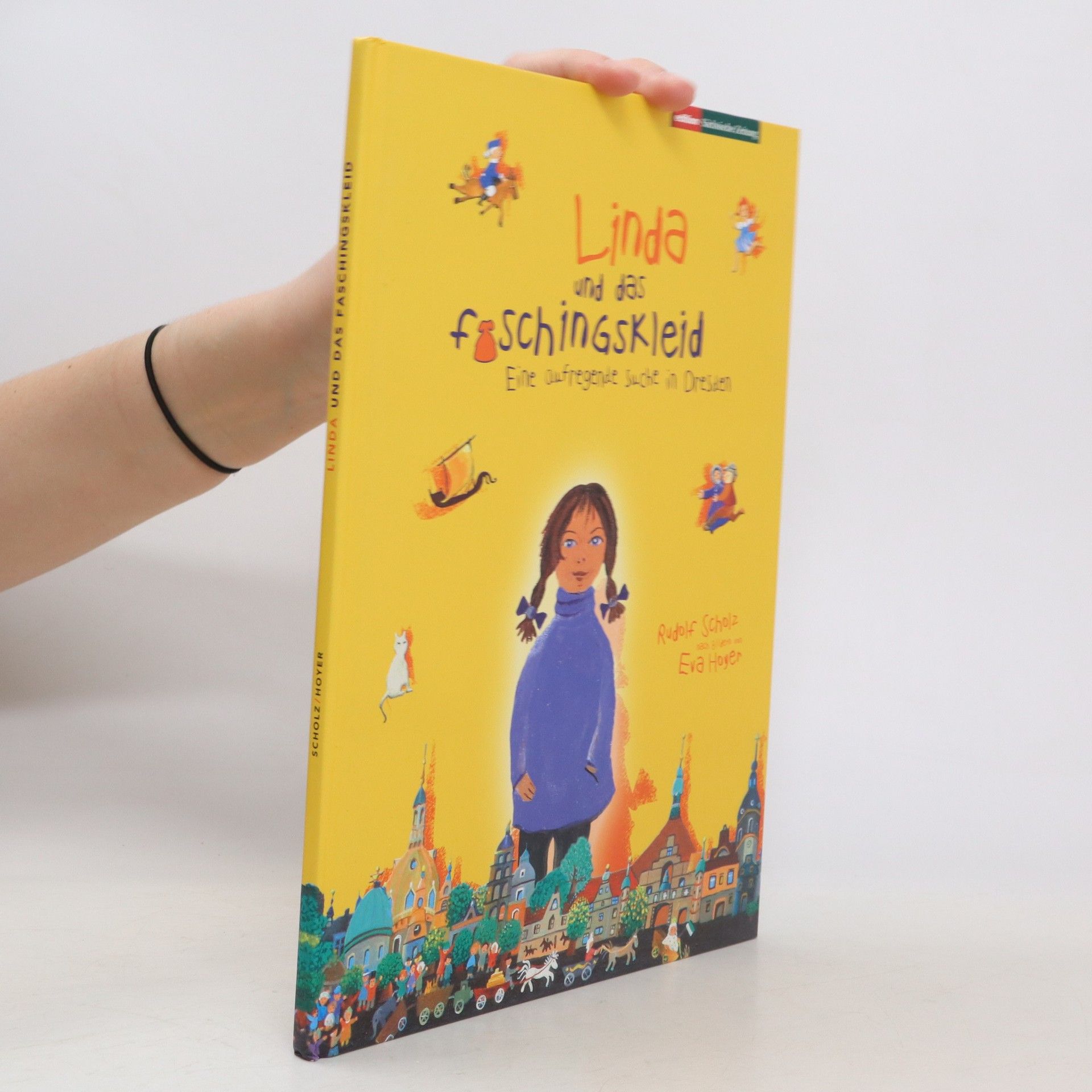

Als „Mätresse“ zum Faschingsfest im Kindergarten - das ist Lindas größter Wunsch. Doch Oma Gertrud kann ihr das wunderschöne Kleid nicht nähen. So macht sich Linda auf eine abenteuerliche Suche nach einem Kleid. Sie trifft auf sprechende steinerne Figuren, einen Goldmacher, eine echte Gräfin und sogar auf den König. Und da ist ja auch noch der Drehorgelspieler, der ihr auf wundersame Weise immer wieder begegnet. Ob er ihr helfen kann, ihren Traum wahr werden zu lassen? Lindas phantasievolle Reise führt zur Semperoper, in den Zwinger, nach Pillnitz, die Burg Stolpen, nach Meißen und bis nach Moritzburg. Die von Rudolf Scholz erzählte Geschichte zu den farbenfrohen Bildern von Eva Hoyer macht dieses Buch zu einer einzigartigen Entdeckung der schönsten Schlösser, Burgen und Kirchen in und um Dresden.

Damals in Belvedere. Roman

- 319 stránek

- 12 hodin čtení