Werner Mayer Knihy

Der vierte Teil der Inschriftenedition der Stadt Regensburg widmet sich den Inschriften des Kollegiatstiftes Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle. Die Publikation umfasst die Kirche, angrenzende Kapellen und Stiftsgebäude. Sie dokumentiert bedeutende Inschriften, Grabdenkmäler und die lange Tradition als Bestattungsort, einschließlich der ältesten Artefakte aus dem 14. Jahrhundert.

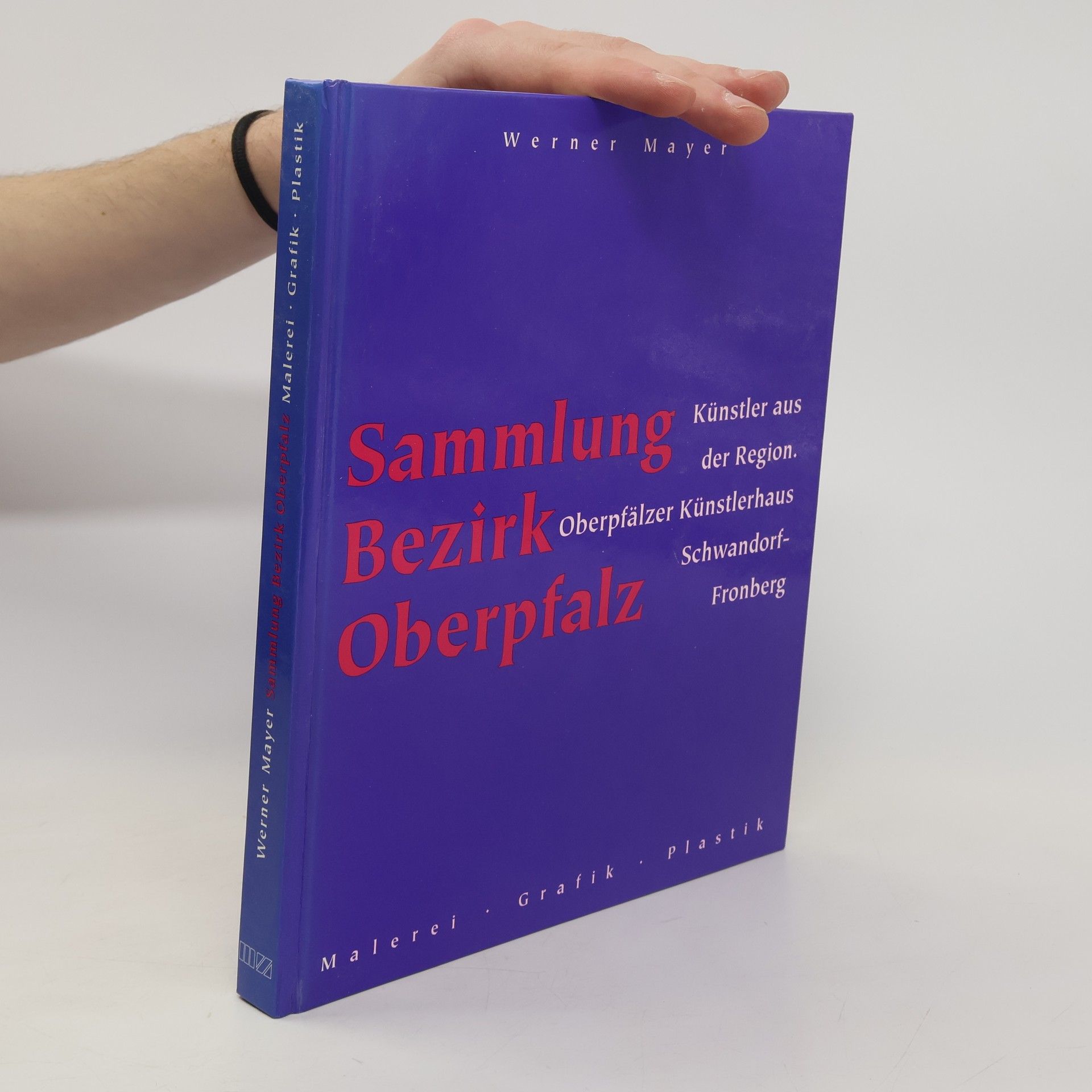

Der Bezirk Oberpfalz engagiert sich seit zehn Jahren gemeinsam mit dem Oberpfälzer Künstlerhaus in Schwandorf für die Kunst und die Künstler in der Region. Im Laufe der Zeit entstand eine beachtliche Sammlung, die das Schaffen der Oberpfälzer Künstler und die hohe Qualität der zeitgenössischen Kunst präsentiert. Der Kunstband bietet einen Querschnitt durch die Sammlung mit über 50 Künstlern. Zu jedem Künstler gibt es eine Biographie, eine Charakterisierung seines Schaffens und mindestens ein Werk. Der durchgehend vierfarbige Band ist ein einzigartiges Werk über die zeitgenössische Kunst und die Künstler in der Oberpfalz. Werner Mayer, Jahrgang 1958, studierte Kunstgeschichte und Geschichte an den Universitäten Regensburg und Wien und arbeitete an verschiedenen Museen, Ausstellungs- und Buchprojekten in Regensburg, Weimar, Kattwijk und Schwandorf/Fronberg. Zu den im Band vertretenen Künstlern gehören Karl Aichinger, Sigrid Barrett, Alfons Bauer, Hubert Baumann, Otto Baumann, Alfred Böschl, Klaus Caspers, Gisela Conrad, Peter Dorn, Xaver Fuhr, Franz Gebhardt-Westerbuchberg und viele weitere. Der Band ist somit ein bedeutendes Dokument der zeitgenössischen Kunstszene in der Oberpfalz.