Die Allgegenwart der Foucault'schen Theorie einer Mikrophysik der Macht blockiert immer wieder Versuche, seine theoretischen Ansätze für eine Untersuchung von Widerstandspotenzialen fruchtbar zu machen. Das Buch greift die daraus resultierende Lücke auf und nähert sich Foucaults Werk aus verschiedenen Perspektiven an. Dabei werden nicht nur die Potenziale zur Analyse von Widerständigkeiten seines Werkes selbst identifiziert und ihre Grenzen aufgezeigt, sondern zugleich der Versuch unternommen, sie in aktuellen Untersuchungen produktiv einzubinden.

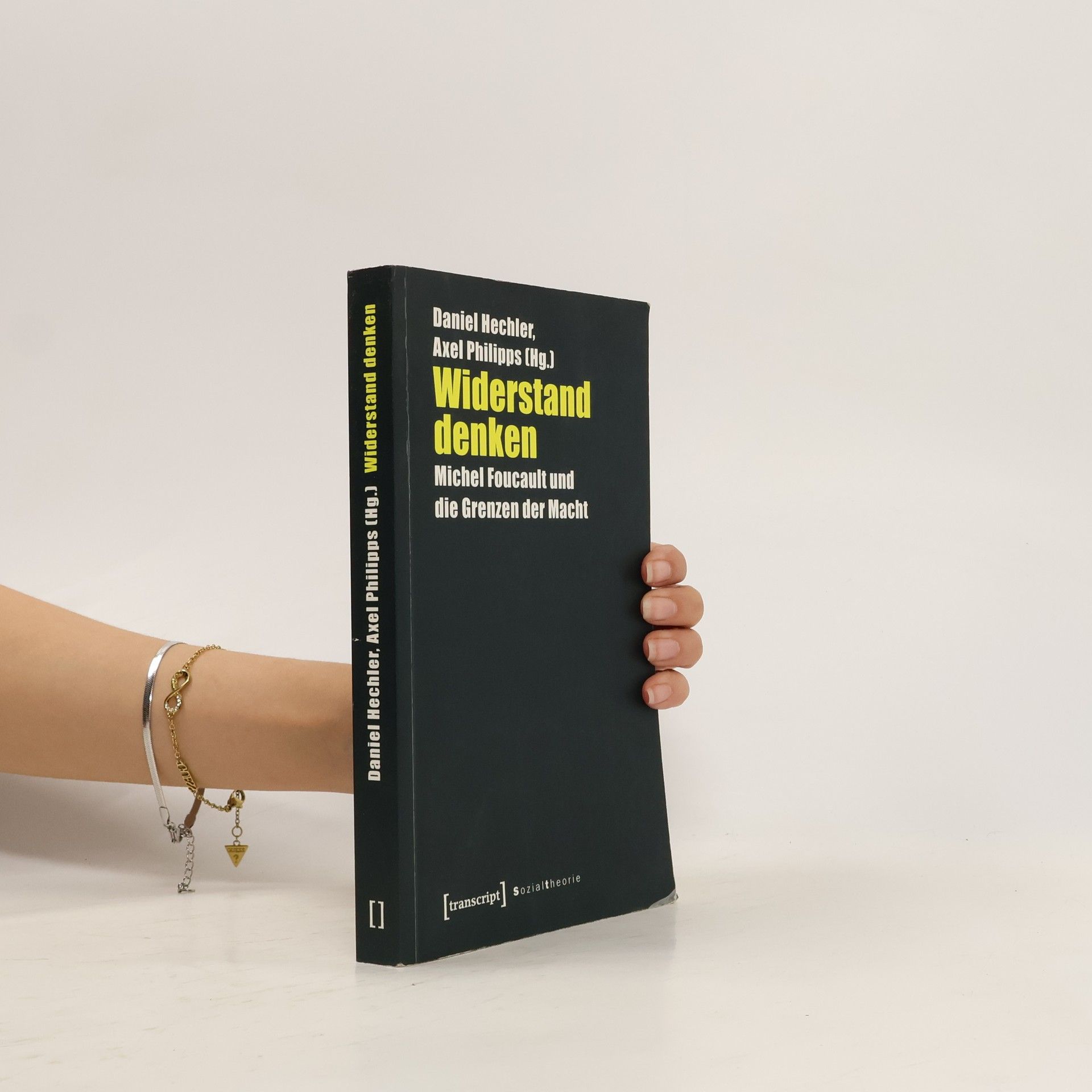

Daniel Hechler Knihy